東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

最注目バンド「HALLEY」アジアンソウルをアイデンティティに掲げ世界へ

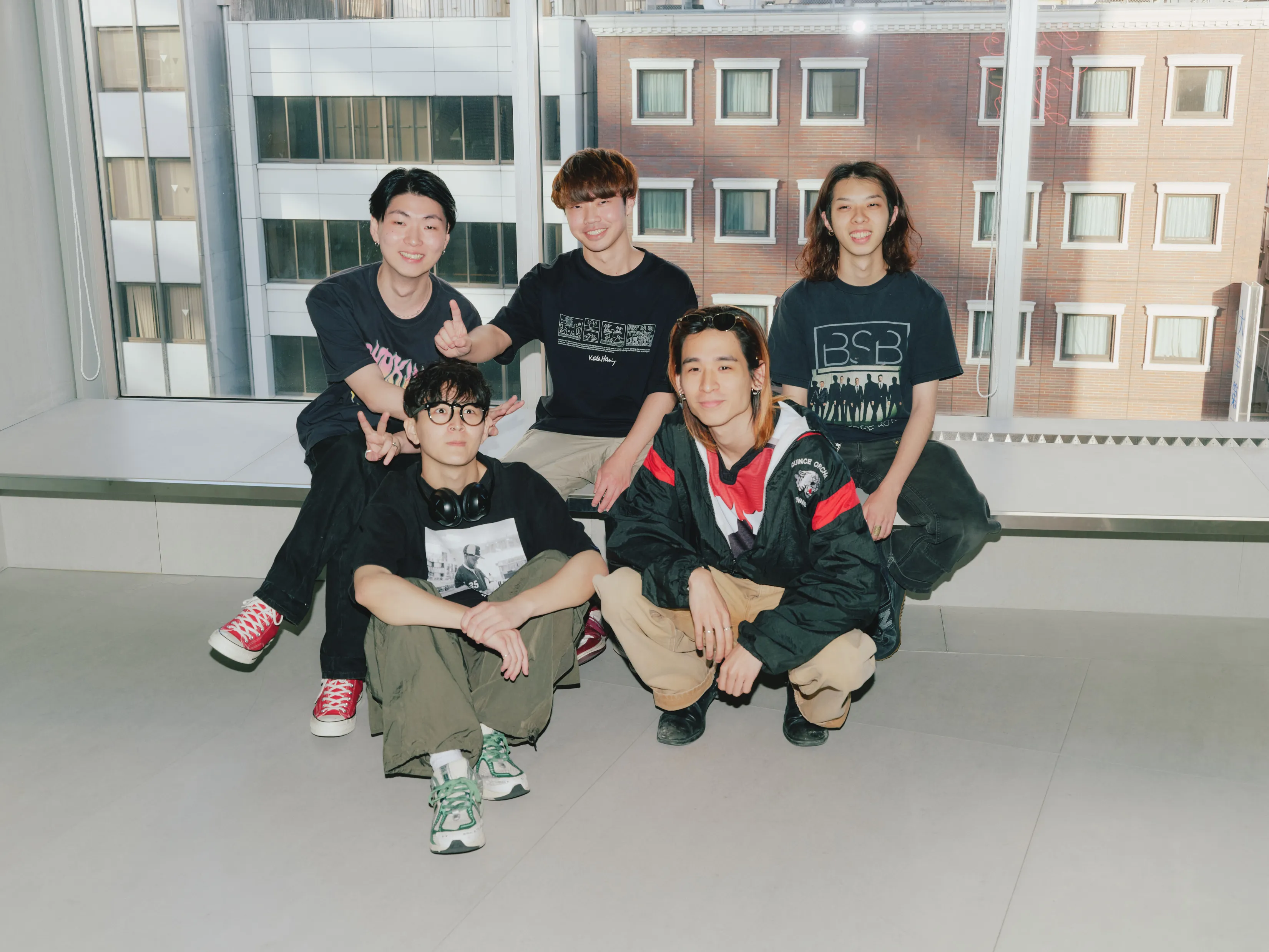

にわかにミュージックシーンを沸かしているバンドHALLEY(ハレー/Vo.:張太賢(チャン テヒョン)さん、Gt.:登山晴(トヤマ ハル)さん、key.:西山心(ニシヤマ シン)さん、Ba.:高橋継(タカハシ ケイ)さん、Dr.:清水直人(シミズ ナオト)さん)をご存じでしょうか。

早稲田大学のサークルThe Naleio(ザ・ナレオ、以下ナレオ)にて結成された彼らは、わずか3年足らず、しかもファーストアルバムさえリリースする前のタイミングで米SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)に出演するなど、早くもグローバルに活動をしています。

ナレオといえばKing Gnuのドラマー勢喜遊さんやBREIMENのボーカルでベーシストの高木祥太さんなど技術力の高いミュージシャンを輩出してきた、ファンクやソウル、R&Bを中心としたサークル。

特にHALLEYは「R&Bバンド」と表されることが多いものの、メンバーそれぞれが日本以外の出自や、ゴスペルやヒップホップなど複数のルーツを持っており、作曲も全員で手がけているので、奥行きのあるサウンドは一言では表現できない深みを持っています。

今回は、そんなコアな音楽ファンのみならず注目を集めつづける彼らの「アジアンソウル」を掲げた曲づくりや哲学、そして見据えるその先についてインタビュー。

ひとりが言葉を紡ぐと、その続きをほかのメンバーが継いで話すシーンが多く、普段からコミュニケーションを大事にしているからこそ、共通して持っている思いが多いんだなと感じました。

みずみずしいその言葉たちは、これから先の活躍を思うと今しか聞けないものとなるかもしれません。

- 結成から3年足らずで米SXSWに出演

- 曲にキャラクターが付与されたら完成

- “ハッピーソウルファンク”で意思を統一

- 留学先からメンバー同士の喧嘩を仲裁

- どんなときもちゃんと言葉で伝える

- それぞれがそれぞれの分野でリーダーシップをとる

- HALLEY×BREIMEN=「#HALLEYMEN」

- “ビギナーズラック”で全員の才能を発揮できた曲は

- Vo.てひょん「シンプルな曲にメロディをつけるのが難しくなってきた」

- 印象的なバンド体験がそのまま曲になった「From Dusk Till Dawn」

- 日本語詞と英詞では人格が違う

- これからHALLEYというバンドの思春期を乗り越える

HALLEY(ハレー)

業界最注目の新生R&Bバンド。2021年5月、早稲田大学のブラックミュージックをルーツとしたサークルThe Naleio(ザ・ナレオ)にて結成。2024年3月には、米テキサスにて開催されている世界最大級のカルチャー&テックの祭典「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」に出演し、早くも世界へ羽ばたいている。(メンバー(左から):Vo.:張太賢さん、Dr.:清水直人さん、key.:西山心さん、Ba.:高橋継さん、Gt.:登山晴さん)

結成から3年足らずで米SXSWに出演

2021年に結成したのち、てひょんさんのカナダ留学期間を経て、本格的に活動を開始されたのは2022年からですよね。その後たくさんのライブ、海外ではSXSWにも出演され、とてもハイスピードに活躍の場を広げていると感じますが、それは正直狙いどおりという感じですか?

清水直人さん(以下、清水):まったく狙っていないですね(笑)。まず音源を発表したくて、でも同時に知り合いからの紹介をきっかけにライブに出る機会が増えて、気づいたら……という感じです。

張太賢さん(以下、てひょん):2022年の9月に僕が戻ってから下北沢THREEで初めてライブを行ったんですけど、そのときは本当にだれにも知られていない状態でした。

THREEの隣にあるBASEMENTBARには、出たい出たいって言いながら翌年の4月にようやく出られましたし、たしかにここ直近の半年間、1年間はめちゃくちゃ早く感じますけど、それまでは結構コツコツやっていたんですよ(笑)。

登山晴さん(以下、登山):その先を計算できるほど規模もでかくないし、とりあえずやれることをやろうくらいの感じでしたね。

西山心さん(以下、西山):音源だってディレイしてどれだけ周りにご迷惑をおかけしたことか……。本当はもっと早くにファーストアルバム(『From Dusk Till Dawn』2024年3月リリース)を出す予定だったんですよ。

それが、仕上がりが2か月遅れたからリリースもデジタルEPの半年後になっちゃって……。

てひょん:こだわりすぎたんですよね。

西山:なんか気に入らない、まだいけるだろうっていうのを繰り返していたら収拾つかなくなって、録り直しもしたよね。

清水:その甲斐あって最終的にはすごく満足のできるものに仕上がったんですけど、もともとバンド経験のある人たち同士で集まったバンドというわけでもないので、音源をちゃんと完成させること自体初めてだったし、試行錯誤しながらのアルバム作りでしたね。

曲にキャラクターが付与されたら完成

こだわりはじめるときりがないですよね。どこを軸に「完成」と決めますか?

てひょん:うわ、いい質問ですね〜!結構直感的なものに頼るところがあるかもしれないです。構成ができていて、実際に全部録音もして、ミックス中に「無理かも」と思うこともあります。まぁそういうときも全部ひっくり返すことで最後の最後にはいい曲になるんですけど。

僕らの場合、レコーディングに入る前のプリプロダクション(※)の段階ではそれぞれ思っていることの軸が違っていて、そのあと共通して「これ、いけるんじゃない?」っていう直感に結びつくんじゃないかな。

登山:でもデモの段階で「これいける!」って思っていて、そのまま完成した曲もあるよね。それを考えると、5人が共通で持っている、いける・いけないの感覚がある気がするんですよね。

清水:全員が拒否権を持っているので、ひとりが「まだ納得いかん」って言い出して終わらなくなるときもあります。

登山:楽曲ごとになんとなくキャラクターがあって、たぶん各々それが頭に入っていると思うんですけど、音源を作っていくなかでそれがちゃんと付与されたってところまで達したらやっと形になる気がしますね。

逆に落とし込めていなかったら、その先ライブでもどう演奏するかわからなくなっちゃう。だからそこをクリアできたらようやく一区切りという感じです。

てひょん:たしかにキャラクターがあるかどうかは重要かもね、本当に聞き応えにつながるから。

僕たちの場合、それぞれ求めているコンセプトがあって、まずそれをすり合わせることに取り組むんですけど、それが完了して、思いどおり、あるいはそれ以上の確固たるものが曲の中に落とし込められていれば「いける」という判断になります。

登山:そこからようやく「ライブはどうするか」という話になるから、キャラクターが付与されていないと結局行き詰まるというか。

てひょん:僕個人的には、ライブの演奏は音源で生み出したものをどう再解釈するかってことだから、スピンオフみたいな感じかもしれない。課外学習みたいな、卒業旅行みたいな(笑)。ご褒美。

高橋継さん(以下、高橋):ご褒美はわかるけど「卒業旅行」はわかんない(笑)。

清水:たぶん晴が言いたいのは、音源ができた先にライブがあるけど、ライブ先行の視点で「個性が欲しい」って逆算的に考えるときもあるってことじゃない?まぁ音源を作るときにそこまで「ライブライブ!」って意識はしていないけど、登場する楽器は結構絞られていますね。

キーボードはキーボード、ギターはギター、シタールは弾かないしバイオリンも弾かない。「この5人でできるサウンド」っていう縛りみたいなものはあります。

てひょん:たとえば僕が今日からトランペットをがんばって練習して吹けるようになったら登場するということはあるかもしれない。

清水:それはむしろやりたい(笑)。でもライブを強く意識しているわけではないけど、5人で出せない音、再現できない音は入れないし、どこまで演奏者として作っているかという感覚はありますね。

てひょん:作曲家であり演出家であるっていう感じかもしれません。

“ハッピーソウルファンク”で意思を統一

1曲ごとにキャラクターの認識をすり合わせるのって大変じゃないですか?

西山:曲によってどこでキャラクターが生まれるかもバラバラだよね。ミックスの段階で「キャラクター作らないとやばいやばい!」って焦るときもあるし(笑)。

清水:たしかに。逆にアルバムM3の『’Cause It’s Too Cold To Walk Alone』は骨組みの段階でキャラクターを持って出てきたんですよ。

高橋:M4の『Comfy』ももともとはファンキーな楽曲だったけど、キャラクターが付与されてめちゃくちゃ変わりましたね。

登山:たしかにレア・グルーヴ感が付与されて……。どうやってすり合わせたんだっけ?

てひょん:これって初期……結成してすぐのころに作った曲なんですよ。5月に結成して、6月か7月の段階で数曲だけ作っていて、『Comfy』と『Breeze』はそのうちの2曲。

それですでに曲も固まっていたんだけど、また再解釈して作ろうって決まったときに、僕が「こういう感じはどう?」ってデモを作ったら、みんなが一瞬で把握してくれたのは鮮明に覚えていますね。

そういうふうにデモの時点で結構強めなアイデンティティを提示できているときもあるけど、『Sugary』は難しかったよね。

西山:あ、“ハッピーソウルファンク”!

清水:この曲は一度ライブ用に作って音源に落とし込む段階で、「なんか違くない?」というムードになったんです。

「もしかしたらみんなの中でどういう曲にしたいか、ちゃんとすり合わせられていないんじゃないか」という話になって、「じゃあわかりやすく1単語で表せられるものを決めよう!」って決まったのが「ハッピーソウルファンク」だったんです。

てひょん:それで意思統一ができて、みんながそれぞれ似た雰囲気のレファレンス(※2)をインストールできました。

西山:そしたら必要な楽器も見えてきて、じゃあミックスするときはこういう音層だよね、って感じで決まっていきましたね。

てひょん:途中でその録り音、レコーディングしたあとの音が僕たちの予想していたものと違っていて方向転換した部分もあるんですけど、でもやっぱり想定しているイメージに合わせてレファレンスを持ってきて決めていくことが多いですね。

登山:制作しながら決めていくというより、先に言語ベースで決める感じです。

ロジカルに制作されているということですか?

てひょん:ロジカルかどうかというと、そうでもない気がします(笑)。感覚を言葉に起こす行為はめちゃくちゃするんですけど。やっぱり5人で曲を作るという目標があって、みんなで感覚を共有し合うには言葉を使わないと、っていう感じですね。

西山:かなり感覚重視だと思います(笑)。「これかっこいい!」「これかっこよくないよ!」みたいな。それをいかに言葉で表すか、という感じですね。

てひょん:そうそう。でもそれで「俺もそう思う」って言えるときに、言葉がそろっていることは多いかもしれない。ちゃんとその感覚を言葉で説明できているときにみんなが寄り添えられるというか。

登山:たしかに。言葉をいっぱい乱射していくとほかのメンバーから「それだったらこう弾けばいいよ」っていう提案が出てきて、実際に弾いてみて「それそれ!」ってなることも多いですね。

清水:アルバム制作のときにそういうやりとりを繰り返した結果、こういう感じでおしゃべりバンドになりましたね(笑)。

留学先からメンバー同士の喧嘩を仲裁

お話を聞いているとチームワークのよさを感じるんですが、そもそもサークルで出会ってからどのように結成したかお伺いできますか?

てひょん:ぬるっと決まったので選択もしていない気がします(笑)。

清水:当時の僕たちってべつにミュージシャンとしての自覚を持っていたわけじゃないので、ブラックミュージック系のサークルだし趣味の合う人たちがいるだろうなという軽い気持ちで入ったんですよ。

それで、いいボーカルだ、いい鍵盤だ、いいギターだ、いいベースだ、みたいな感じでだんだん集まってきただけなんですよね。でもそこから一緒にHALLEYという人格を形成して、一緒に自覚を持つことができたという気はします。

西山:腹くくる瞬間があったよね。

清水:最初は本当に大学生のお遊びでしかなくて、「この人と組んだらこういう曲が作れて成功できるだろう」なんてだれも考えていない、というか考えられる頭もなかったんです。

でもバンドを組んでから、お互いの気の合うところや音楽性を知って「こいつおもしろいじゃん」って距離が縮まって、だからてひょんが留学に行くまで3か月くらいしかなかったのに、その間に何曲も作ることができたんだと思います。

そのときに作った『Breeze』も『Comfy』も今回のアルバムまで残ったわけだし、留学直前にすべりこんで吉祥寺WARPでライブも1回できたし、熱意は満ち溢れていましたね。

てひょん:吉祥寺WARPでのライブは2021年の8月だったんですけど、今でも終わったあとの達成感は覚えています。すごく気持ちよかったですね。

てひょん:アルバム制作に比べたらそこまでタイトなスケジュールじゃなかったけど、このときも毎週会って、合宿して、一晩で1曲作って、みたいな感じだったので、そのあとライブができて、友だちがいっぱい集まってくれて「Hoo!」みたいな(笑)。

ライブが楽しかったという快感もあるけど、それプラス、この5人でやりとげたっていうのが気持ちよかったので、それが腹をくくる瞬間だったかもしれないです。

特に僕はカナダに留学するっていうのが決まっちゃっていたから、早く日本に戻りたいな〜ってうずうずしながら、あっちで僕なりに勉強して自分の音楽性を高めて帰ってきたっていう感じですね。

その間、4人はラッパーのおかゆくんと一緒にエクスペリメンタルなことをやって、それも自分たちの音楽的素養を深めていく機会になったと思います。

清水:僕たちも、ボーカルがいないからってライブをやらないのはもったいないなって思っていたし、もともとブラックミュージック全般好きだったのと、ちょうど僕の大学の後輩にラップに興味のある人がいたから、てひょんがいない間も僕らは僕らでいろいろ経験積んでおこうと思って。

留学前にライブができたのが大きかった気がします。それでちゃんと5人の心がひとつになれたから1年弱の離れた期間も乗り越えられたというか。

ただ最低限のサークル活動としてカバー曲だけ演奏する、みたいな感じだったら、「そんなに本気にならなくてもいいかな」ってムードになっていたかもしれない。気持ち悪い表現かもしれないけど、遠距離恋愛みたいな。

てひょん:1年も不在にしていたのに、席を空けといてくれて、戻ったときもぬる〜って受け入れてくれたのありがたかったですね。「で、次のサークルのさぁ」みたいな感じで、表情の変化、1ミリもなかったんですよ(笑)。

登山:でも1年間で全員成長したと思う。だって最初のライブひどかったよ(笑)。

清水:もう見返せないもん(笑)。

てひょん:しかも留学中、晴と心(西山)が喧嘩して、僕がカナダから電話して仲裁するっていう意味わかんない事態に陥ったり(笑)。

西山:僕が早朝に、「向こうは夜だからいけるだろう」って電話かけて「このままだと限界を感じています」みたいな(笑)。

登山:まじで!?

てひょん:でもこれからのHALLEYを考えたときに、僕は絶対に心を逃すわけにはいかないし、晴とも仲良くしてほしいから強めに「ダメ!」って言ったんだよね。しかも僕も日本に帰ってきて晴とちょっともめて(笑)。

清水:晴が悪いんじゃないの(笑)?

てひょん:違う違う、継ともめたときもあったし。あのときはみんなただの普通の大学生でしかなかったから(笑)。今となっては全部笑い話なんですけど、当時はシリアスな話だったので、人としても成長したと思いますね。

さっき「遠距離恋愛」って言っていましたけど、恋人だと基本的に1:1ですけど、5人だとそれぞれの関係があるから、より大変。

清水:恋人だって喧嘩するわけですよ。1:1で喧嘩するんだから5人はもっと大変(笑)。特に運命共同体みたいな感じでいるから、喧嘩するに決まっていますよね。

どんなときもちゃんと言葉で伝える

てひょん:バンドって、もちろん個人一人ひとりが集まってできたものだけど、団体におけるアイデンティティもあって、それを成立させるには「これやらなきゃいけなくない?」「でも俺はやりたくない」みたいなぶつかり合いが起こるときもあるんですよね。

じゃあどうしようかって考えて、僕らはこのバンドに対する愛着があるし、絶対にこれからもおいしい音楽が生まれるのはわかっているから、お互いを信じてちょっと譲ったり、譲り合ったり……。

そういう話し合いがなかったら、いくら同じようにブラックミュージックが好きでも、その中にもいろんなジャンルがあるし、僕たちがそのどれなのか、どこを目指すべきなのかわからないし、それぞれの言語も発達しない。

それをお互いが指摘し合うなかで意思疎通がうまくいかなくて喧嘩っぽくなるっていうのはあったけど、声を荒げたりはしていないんです。もっと落ち着いて攻撃するよね(笑)。

登山:長文LINEみたいな(笑)。

てひょん:あるね(笑)。もしくは対面で長時間話すとか。

とにかくどんなときも「コミュニケーションをとる」というバンドなんですね。

てひょん:そうです、できるだけ感情的にならないように。みんなそれが上手なので、さすがに怒鳴り声は聞いたことがない。

西山:しいていえば、スタジオで時間のないときに僕が「片付け!!」って叫ぶくらい(笑)。

てひょん:お母さんみたい(笑)。

それぞれがそれぞれの分野でリーダーシップをとる

今のお話を聞くと、現状リーダーというのは決めていらっしゃらないんですかね?

西山:いないですね。

てひょん:考えたことあったっけ?考えてやめたんだっけ?

清水:心がナレオの幹事長をやっていたので、便宜上バンドマスターみたいなポジションになっていたけど、今はだれということもなくって感じですね。

西山:それぞれの役割の中でリーダーシップをとりましょうっていうスタンスです。

てひょん:5人って会社だと最小単位というか、それぞれが引っ張っていかないと回らないんですよね。

清水:明確なパワーバランスがないほうがいいっていう考えもあります。

てひょん:それが不満につながりかねないですよね。「なんでこいつだけ」って思う人が出てこないとはいいきれないし、みんなが当事者意識を持てるように、ある程度の領域を担保するようにしています。

本当に企業みたいですね。

てひょん:一応僕も大学で政治学、経済学、経営学を学んでいたので、よくそれを思い出しながら話しています(笑)。

HALLEY×BREIMEN=「#HALLEYMEN」

先日BREIMEN(ブレイメン)と緊急生配信をされた際にSNS上で「#HALLEYMEN」ってワードが飛び交っていましたよね。

てひょん:HALLEYMENはかわいいと評判ですよね(笑)。

西山:ちなみに最初に言い出したのは僕です(笑)。もともとそういうコラボをやりたくて、BREIMENのベースとボーカルを担当されている(高木)祥太さんに話していたんですよ。

HALLEYもBREIMENもナレオ出身ですけど、結構サークル内のつながりは強いのでしょうか?

てひょん:僕たちの世代は、コロナウイルスによって先輩・後輩の関係に溝が作られてしまった部分があると思います。

清水:心はナレオの幹事長をやっていたから、歴代の幹事長とつながれていたけど、当時部員だったほかのメンバー全員が先輩やOBと深く関わることはなかったので、細い線でつながっていたって感じですね。

てひょん:でも聞いた話だと、通常はやっぱり全体でのライブも活発に行うサークルなので、そのあとの飲み会で先輩と仲良くなって、そこからさらに先輩の先輩と仲良くなって、音楽的につながったり仕事面でチャンスをもらえたりするよって。

清水:一応僕らの時代にも公演をして、飲み会に行って……という機会もあったんですよ。たとえばバンドを組んですぐに顔見せライブっていう新入生全員が出演するライブもあったし、でも僕らはそのあと飲み会に参加しなかったんです。

「先に帰ります」って言って、そのまま5人全員で集まって曲を制作して『Breeze』ができあがるっていう……。今となっては思い出話ですけど、当時は周りから「こいつらトガってんな」って思われたかもしれないですね(笑)。

西山:非常によくなかったねぇ(笑)。なので、コロナ禍という情勢もありつつ、我々のトガりも相まって関わりが薄れてしまった気がします。

西山:祥太さんとは下北沢のmusic bar rpmっていうセッションできるバーで一緒になったときに「僕、ナレオの幹事長やっているんですよ」って話しかけて覚えてもらったっていう感じですね。

てひょん:そのあとみんなでスポッチャに行って仲を深めて(笑)。祥太さんって突発的にそういう会を催すことがあるんですよ、「とりあえずみんな呼ぼうよ」みたいな感じで。

清水:セッションもそれに近いものがあるしね。

てひょん:楽しかったね〜。本気で盛り上がりすぎて骨折しちゃった人もいて(笑)。本当にひと夏の思い出というか。

西山:冬だったけど(笑)。

“ビギナーズラック”で全員の才能を発揮できた曲は

いま挙がった『Breeze』は、高橋さんの家にみんなで集まって一晩で作ったとお聞きしているんですが、どういうふうに形作られていったのか、くわしくお聞きできますか?

清水:今以上に勢い、感覚で作った部分が大きいですね。まず晴が「こんな感じのリフからなにか曲を作れないかな」ってギターを弾いて、「いいじゃん!」「ドラムつけてみたくなるわ」って盛り上がったのが、さっきお話しした顔見せライブの前。

それでライブ終わったあと「曲づくりしたくない?」っていう話になって、みんなが打ち上げに行くなか、僕たちだけ継の家に泊まりに行って、そこからはウワーッって進んでいった感覚です。

あのときは、少なくとも僕はまだ曲をひとつ完成させるという経験がなかったので、「なにをしてもいい」という気持ちでいましたね。今のほうが「マンネリさせたくない」という思いがある分、縛りがあるかもしれません。

すぐにドラムはこういうビートでやりたい、っていう案が出てきて、鍵盤もベースもすぐ弾けて、歌もするっと出てきて、リフから受けたものにレスポンスしつつ、どんどん新しい方向につながっていくという感じで勢いよく進められたんですよ。人生で一番生産能力が高い瞬間だったかもしれない(笑)。

てひょん:ほぼビギナーズラック的な感じがする(笑)。今はあの感じでは作れない。

ただその「ビギナーズラック」っていうものの正体を掘り下げていくと、たぶん余計なことを考えないから生まれるものなんですよ。変な思考にとらわれず勇気のある判断ができて、それが好転する、というか。

僕らはたぶん、それぞれ才能を持っていて、当時も持っていた、そしてそれを思う存分に発揮できた、そういう瞬間だったんじゃないかなって思います。

西山:でもよくアルバムまで残ったよね。確固たるキャラクターがあったのかな。

この曲にも、『Sugary』でいうところの「ハッピーソウルファンク」みたいに「一言で表すならこう!」というキーフレーズみたいなものはありましたか?

西山:あのときはドランクビートがブームだったよね。

清水:たしかにビートにキャラクターはありますね。ドランクビートっていわゆる「よれたビート」って呼ばれ方もするような、2000年代からずっと長いことトレンドにあるビートなんですけど、それとたぶんコード進行の組み合わせが特徴的かなと思います。

一番わかりやすくネオソウルの文脈にあるというか、普通のメジャーキーの進行ではなく、ひとひねり利かせて途中で部分転調したりするんですけど、そこにドランクビートを合わせると現代の楽曲感みたいなものが現れて、たぶんギターとビートを入れた段階でみんなの意思疎通は取れていた気がしますね。

清水:『Sugary』を作ったときに「ハッピーソウルファンク」って言語化した理由は、やっぱり認識をすり合わせなきゃいけないという意識があったからなんです。

『Breeze』はすり合わせなくても、コード進行とビートだけでもう見えてくるものがあったから、すぐに「じゃあ鍵盤はエレピがいいよね」「メロディーはコード進行を回収するようなものがいいよね」とスムーズに決まっていきましたね。

てひょん:この曲、デモ音源がまだYouTubeに残っているんですけど、あのジャケ写って、実は今も住んでいる継の家で撮ったものなんですよ(笑)。

高橋:そうなんですよ、僕の部屋が公開処刑されちゃって(笑)。『Daydream』もそうなんですけど。

てひょん:『Daydream』は『Breeze』のジャケ写をオマージュしようっていうことで、2年越しくらいに当時と同じ構図で撮りました。あんまり気づきにくいですけど、みんな服が違ったり機材もアップデートしていたり、ちょっとずつ変化があります。

高橋:『Breeze』はデモでとどまっていたけど、この『Daydream』が出たことで、完全に世界中に自宅公開をすることになってしまったっていう(笑)。

てひょん:デモなのに気づいたらもう4,000回近く再生(2024年6月時点)されて(笑)。

公開したのは2021年だったんですけど、今と違って日本にはまだブラックミュージックをルーツにしたアーティストが多くなくて、特にネオソウルはメインストリームに上がっていなかったので、そのなかで変なジャケ写のバンドが出てきたぞ〜って感じで聞いてくれる人がいたのかなって思います。

清水:『Breeze』自体は、ビートだけ、コードだけだと、たぶんあまり「歌もの」っぽくないんですよ。それをうまく歌ものにするという挑戦が2021年の僕らなりにあった気がするので、そこをクリアしたから聞いてもらえるようになったのかなというふうにも感じています。

Vo.てひょん「シンプルな曲にメロディをつけるのが難しくなってきた」

てひょん:HALLEYと生活していると歌えないような曲ばっかりできてくるんですよ(笑)。でもそれに慣れてきて、シンプルな、プレーンな曲にメロディーをつけるほうが難しいって感じるようになりました。

清水:いつだったか普通のすごくわかりやすいコード進行の曲を作ったときに「ちょっとコードにキャラクターがないから、どんな歌をつければわかんない」って言われて、「そっちなんだ(笑)」って思った。

じゃあもういいやと思って、アルバムM3の『'Cause It's Too Cold To Walk Alone』とかM11の『From Dusk Till Dawn』とかを送った記憶。

てひょん:なにがおもしろいって、そのM3のほう、コードが消えているんですよね(笑)。

清水:てひょんがシンプルじゃないほうがいいなら!と思って、僕はすごく勢いがつきました(笑)。自分を抑制しなくていいというか。

てひょん:そうですね、本当に今回のファーストアルバムには、奇想天外なコード進行の曲が多いですね。コード、曲に力があります。

メロウでかわいい曲っていわれているM7の『Whim』もコード進行はおかしいんですよね(笑)。

西山:あれ、べつにおかしくないよな?

清水:おかしくないよなー。

てひょん:おかしい、おかしい(笑)。半分不協和音で構成されて、メロディーをのっけないと成立しないようにできているっていう。

なるほど、5人全員いないと成立しないっていうことですね。

てひょん:たしかにそう思っていただけるなら……(笑)。

印象的なバンド体験がそのまま曲になった「From Dusk Till Dawn」

SNSでファンの方々の投稿を見ていると、お休み前や目覚めた瞬間に聞くという方が多いですよね。シングル(『Set Free』『Whim』『Breeze』)のジャケットにも明確な時間はわからないけれど、時の流れを感じる写真を採用されていたり、歌詞にも「夜明け」「東雲」といった言葉が出てくるのが印象的です。

夜明け、朝方というと、多くの方が仕事や学業などから離れて鎧を脱ぎ捨てるころかなと感じるんですが、曲を聞いて、そういう名前のつかない時間帯を想起させたり、あるいは時の流れを感じさせたりするのは意識的に行われているのでしょうか?

登山:曲づくりをするうえで、HALLEYというバンドが作るんだから、バンド体験を主軸に置きたいと思っていました。

それこそ『Breeze』も、ライブが終わってから作りはじめたので、完成したときは深夜、いや朝方のよくわからない時間帯で、だれが言ったかは覚えていないんですけど「夕方か朝かわかんないよね」って言葉をめっちゃ覚えていて……。

登山:そのあともリハーサル、曲づくりがうまくいったタイミングがだいたいいつも夕方か朝かわからない時間帯で、それがバンド体験として印象的だったので、「時間」というのをコンセプトに据えようって決まったんです。タイトルも『From Dusk Till Dawn』ですし。

てひょん:それでシングル3曲のジャケットも、昼っぽい時間帯に見える『Set Free』から夜っぽい『Whim』、朝方っぽい『Breeze』と流れるように作ったんですけど、順番を朝昼晩にしなかったのは、デモEPのときからみんなでしっかり話し合って決めました。

これまで感覚ベースで曲づくりをしているっていう話をしてきましたけど、アルバムについてはしっかりこだわって作り込みたいという気持ちがあって、それで「時間」というテーマを決めて、そこからいろいろと深めて決めていったので、それをこうやって受け取ってくださるのは、すごくうれしいです。

西山:どの曲を目覚ましアラームにしてくれているんだろうね?

登山:『Set Free』とか『Whim』とか?

てひょん:なんでもうれしいです。僕らが作った曲が、一人ひとりの生活に寄り添えているっていうのはこのうえない幸せですし、そのために活動しているので、アーティストとしては本当に光栄なことですよね。

みなさんの投稿とかメッセージを見て、もっとそういうことを意識するようになりました。それぞれ環境が違っても、共通した人間的な部分があると思うから、そういう普遍的な生活のなかで、友だちのように隣を一緒に歩いていけるような音楽を作っていければいいな。

清水:僕たちはもちろんこだわって曲づくりをしていますけど、絶対に聞き手の解釈の余地があると思うので、いろんな聞き方をしてほしいし、実際にいろんな聞き方をされているんだと思うんですよ。

でもそのなかで目覚ましに設定してくれたり、テーマにしている「時間」というのが無意識に関わってきたりすると、いい意味でぞくっとしますね。

日本語詞と英詞では人格が違う

歌詞も解釈の余地を残したものが多い印象です。作曲はみなさんでされていますが、歌詞はすべててひょんさんが手がけていますよね。やはり「いろんな聞き方をしてほしい」というのはみなさん共通の思いということでしょうか?

てひょん:そうですね、特に日本語の歌詞は直接的ではない言い回しが多いと思います。夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳したといわれていますが、僕もリスナーとそのくらいの温度感で接したくて、あえて遠回しな表現をしている部分がありますね。

一方で、英語の歌詞だと結構ストレートに書いているので、日本語をしゃべっているときと英語をしゃべっているときの僕自身の人格が反映されている部分も大きいと思います。日本語だとちょっとおしとやかになるんですよ(笑)。

てひょん:あとプロダクションにおいて日本語の音節をすごく大切にしているので、口語でありつつ、しっかりリズム感が担保できるように書くようにしていますね。

話す言語によって人格が変わるというのは、受け手に左右されて、それとも相手がいなくても言葉を発する時点で変わるというイメージでしょうか?

清水:話を聞いていて思ったんですけど、言語の性格的な部分があるような気がします。英語ってやっぱり直接的に言わざるをえない部分の多い言語で、遠回しな表現が向かないというか。

てひょん:あと、英語の詩でも回りくどい表現のときはあるんですけど、日本語と違って、その現象における状態ははっきりしているんですよ。そういう文化圏ごとの特徴が表れるという部分が大きいかもしれないです。

もちろん作家によって違うんですけど、英語の詩は孤高で品のある感じがして、日本語の詩は同じ品のある印象でも、深みのある据わった感じがします。

清水:たしかに日本的な「上品」って、やわらかいというか、おしとやかというか……。英語圏だとドン!って堂々と仁王立ちしているのが気位の高さを感じる。その美学の違いがそれぞれ詩に表れているのかもしれない。もちろんどっちもいいことは前提で。

てひょん:難しいですね。僕もまだまだ未熟なので、もっといろんな詩を読みつつ今後も書いていきたいなと思っています。文学作品より詩が好きで、結構詩集を読むんです。

歌詞を読んでいるとポエティックな印象を受けるので、普段から詩を読まれているというのはかなり納得です。だからなおさら読み手に委ねることができる世界観なのかなという気がします。

これからHALLEYというバンドの思春期を乗り越える

今年2024年の3月にSXSWに出演されたというタイミングでもありますが、やはり今後もグローバルに活動の場を広げていく予定なのでしょうか?

西山:どうするんですか、継さん(笑)。

高橋:今後の展望についてはみんなでよく話し合うんですけど、やっぱり海外に目を向けていきたいとは思っていますね。まだ行ったことのない場所でいうと韓国や中国、台湾、香港……。

清水:あるときから我々は「アジアンソウル」っていうアイデンティティを持って活動をするようになったんですが、なのでアジアを代表するようなソウル、R&Bバンドに成長していきたいんですよ。

そのためにもまずはアジアで受け入れられるっていう体験をしたい。SXSWに出演したときに、会場がすごく盛り上がってくれて、話しかけてくれて、直前までの不安が大きかった分、大きな成功体験になったんです。

それを抱えた状態で、次はアジアに足を運んで、そこで今の自分たちが出せるなにかしらを投じてみたいと思っています。

登山:「アジアンソウル」って掲げるようになってから、結構バンドの人格みたいなものが確立してきて、ライブパフォーマンスふくめ、HALLEYとしてどうしていきたいかという部分が考えられるようになったと思うので、さらに俯瞰で捉えて成長していくタイミングかなと思いますね。

清水:それはわかる。我々、一応20年以上生きてきたなりの人格はそれぞれ持っているけど、HALLEYはまだ3歳なんですよね。

いいなと思うバンドやアーティストを見ていると、なんかちゃんと人格があるんですよ。「こういうアーティスト」っていう形容をしやすいというか。そういうのをHALLEYも追い求めていきたいです。

清水:今後HALLEYなりの思春期もあるかもしれないですよね。それを越えたときにまた見えるものも変わってくるかもしれない。

たしかに3歳くらいだと、まだおしゃべりしはじめたくらいの年齢ですもんね。

てひょん:世界がどんどん広く見えるときですねー。たしかにそういうHALLEYとしての内面的な部分を深めて、相対的ではなく絶対的にいい音楽を作っていきたい。

西山:僕は、いろんなメディアで言っているんですけど、一番の目標は長くやりたいってことです。長くやるために今はコツコツ歩いているんですよ。

てひょん:それは僕も夢ですね。一緒に老いていきたいな。