東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

日本舞踊宮田流の若き家元 宮田大煇さんのルーツは「新宿歌舞伎町」

日本舞踊といえば、きっとだれもが知る伝統芸能。しかしとくに若者のあいだでは、具体的にどういったものを指すのかはご存じない方も少なくないかもしれません。

日本舞踊の源流は「かぶき踊り」といわれています。このときはさまざまな方がさまざまなかたちで踊っていたそうですが、ここから「歌舞伎」が派生し、男性だけで行われてきたそれに、女性の舞踊が加わって発展していきました。

そもそも「dance」は和訳すると「舞踏」。「舞踊」という言葉が広まったのは明治時代末だそうですが、その背景には、これから日本を代表する新たな伝統文化を作っていこう、という確固たる意思が見えるようです。

かくして近代日本において、その舞踊は花街の芸者たちの活躍もあり、隆盛を誇るようになります。そして現代、教育課程においてダンスが必修化されたのも久しく、「踊り」と一括りにしてしまえば、その人口はますます増加しつづけていますが、一方で日本舞踊のような伝統芸能は敷居が高く感じられてしまうようになりました。

とくにその若者離れは深刻だといわれています。今回はそんな日本舞踊について、2019年に独立して宮田流を創流した家元、宮田大煇(はるき)さんにお話をうかがいました。

宮田さんと日本舞踊とのであい、そして若者に身近に感じてもらいたいと思うと同時に、伝統も守り続けたいゆえに難しいSNSとの付き合い方などについて、ユニークなお人柄も相まってざっくばらんにお話しいただいたので、今まで日本舞踊に触れてこなかった方もご覧いただけるとうれしいです!

- 日本舞踊を始めたきっかけは大叔母の一言

- 宮田流のルーツは「新宿歌舞伎町」

- 「ひげガール」のベルさん、そしてSOIL & "PIMP" SESSIONSとの関係

- SNS時代、伝統はどう守っていく?

宮田 大煇(みやた はるき)

日本舞踊宮田流家元。鹿児島市新屋敷町船魂神社の三男として生まれ、幼少期より、大叔母にあたる日本舞踊仙田流家元 仙田容子師に師事。2019年より独立し、古典芸術を研究する新流派「宮田流」を立ち上げる。現在は東京と鹿児島を行き来しながら日本舞踊研究所を展開し、後進の育成に取り組む一方で、NHKや民放のテレビ番組、ミュージックビデオ、ゲームなどのためにダンスの振付も手掛ける。旧芸名は仙田賢太郎。

日本舞踊を始めたきっかけは大叔母の一言

では早速、宮田さんが日本舞踊を始められたきっかけについてお伺いできますか?

もともと実家が船魂神社という神社で、3兄弟の末っ子なんです。歳の離れたお兄ちゃんふたりがすでに神主さんになっていたので、日本舞踊仙田流の家元の大叔母が「神主にする必要ないなら、この子ちょうだい」っていう感じで引き抜かれて始めました。

もともと踊り自体は3歳のころからやっていたので、日本舞踊を始めたのがいくつのときだったか明確には覚えていないんですよね。

仙田流の家元は宮田さんのセンスを早くから見抜いていたということですね。

というより、かわいかったからかなって思っています(笑)。それは半分冗談ではありますが、やっぱり舞台に立つ仕事なので、人の目を引く外見やオーラがあるかどうかはある程度大事なんです。

スキルはあとからいくらでも学べるので、体躯のバランスや華があるかどうかというのは、日本舞踊においては正直才能のひとつだと思っています。

たしかに宮田さんには見る者を惹きつける力を感じます。幼いころから続けてきて、日本舞踊の魅力はなんだと思いますか?

とにかく「美しい」に尽きると思います。もともと「風習」とか「古来から続く集落」とかが好きで、大学には國學院を選んで民俗学や祭事について学んでいました。

「踊り」っていうのは、その原点にあるような気がするんですよね。踏み鳴らすという動きがあったり、まさしく伝統を感じられるといいますか……。

大学時代に得た知識もまた踊る際の表現力に結びついているということですね。

そう思っています。私には日本舞踊しかないので、その装備を増やしていきたいです。これからなにか新しいことを始めるにしても、やっぱり日本舞踊のためというか、日本舞踊に還元されますね。

子どものころに始められて、すぐに好きになったのでしょうか?

うーん……今は「好き」というより「苦しい」です。お弟子さんもいるし、みんなが楽しく踊れるようにしなきゃと思うと、なんだか苦しくなるんですよね。

たしかにすべてが日本舞踊に帰結するとなると、きっとON/OFFの切り替えなく、ずっと日本舞踊について考えていらっしゃるってことですもんね。それは疲れちゃいそうです。

すごい洞察力!本当にいま疲れているときなんだと思います。仕事や用事があるときはいいんですけど、なにもない日はずっと横たわっていますもん。しかもお酒も飲んでいないのに吐いちゃったりして。

だいぶ体がSOSを出していますね……。舞台を終えられたばかりというタイミングもあってのことだと思いますが、普段気持ちを切り替えるため、踊る前などに行っているルーティンなどありますか?

とくにないんですよね。すぐにスイッチが入ります。でも本当は、準備運動をしたり、肩甲骨をほぐしたり、そういうことをしたほうがいいんだろうなぁと思いながら……しません(笑)。

しなくても舞台に立てるということは、宮田さんにはそういった準備は必要ないということかもしれません。

宮田流のルーツは「新宿歌舞伎町」

ご実家が神社ということですが、宮田さんも神職免許を取得されていますよね。取得されたことで、踊るときの表現方法などに影響はありましたか?

もちろん!そのために免許を取ったという感じです。たとえば、こないだ「三番叟」を踊ったんですけど、このときに使う鈴(三番叟鈴)は、もともと魔除けや神様を呼ぶ効果があるといわれているもので、日本舞踊と神道は切っても切れない関係にあるんですよ。

3段の輪っか状に下から鈴が7個、5個、3個ついているんですけど、日本には昔から「七五三」の文化があるし、偶数では絶対にだめなんですよね。そういうのも大学時代に知識として学んではいたけど、実際に踊ることで実感します。

私、生まれは鹿児島なんですけど、新宿の歌舞伎町が“ホーム”で、「歩き巫女」さんは今でいう歌舞伎町に通ずるところがあるんじゃないか、なんて思いますね。歩き巫女って、簡単にいってしまえば特定の神社に所属していないフリーの巫女のことなんですけど、祈祷や勧進をするために全国を旅するんです。

なかには旅芸人や遊女を兼ねていた方もいたらしいんですよね。だから「旅女郎」って呼ばれることもあったらしいんですけど、勧進のために身を売るって、やっぱりそこまでの信心深さを持っていたってことなので、なんだかいろいろ考えさせられます。

たしかに興味深いです……。宮田流が2019年に興された比較的新しい流派ながら日本“古典”舞踊というのも、宮田さんの興味関心の向いている先を考えると納得です。ほかの流派との違いや特徴を教えていただけますか?

日本舞踊って、女性が行うイメージを持っていらっしゃる方も多いんですが、実は家元は男性が多いんですよ。私の場合はずっと女形をやってきたので、いま男性の先生に男踊りの勉強をさせていただいているところです。

なので、これから特徴もいろいろ変わっていく部分もあるかと思うんですけど、ひとつ言えるのは「ルーツが歌舞伎町」っていうところですかね(笑)。昨日も遊んできました。

日本舞踊だけでは食べられないときに、歌舞伎町で水商売をしていたことがあったんです。でもこういう華やかな舞台に立つからには「水商売を経て、泥水を飲んだ経験がないと」と思っています。

綺麗なものを表現するには、綺麗なものだけを見ていては届かない部分があるといいますか。だから水商売の経験も、本当に私の大事な一部です。それが宮田流の踊りとして表出している部分はあるんじゃないかな。

舞踊家さんの生活って想像できないんですけど、舞台のない期間はなにをされているんですか?

歌舞伎町で酒を飲んでいます(笑)。という、営業ですね。

広報的部分もご自身で担っていらっしゃるんですね。舞台に立つのとはまた別のご苦労があると思います。

そうなんですよ。飲みに行かないとお客さんが来てくださらないってこともないんですけど、やっぱり見栄を張るのも仕事のうちなので、きっぷのよさは時折そういうかたちで表していますね。

「ひげガール」のベルさん、そしてSOIL & "PIMP" SESSIONSとの関係

お話が変わりまして、少し前までNHKで放送されていた『こころ忍術 ポポまるっ!』(2024年)やほかにもテレビ向けに振り付けを考えられることも多いですよね。日本舞踊以外の振り付けはどういったところからインスピレーションを得られているんですか?

それこそ歌舞伎町にある「ひげガール」っていうおかまバーのベルちゃんと同級生で、彼女が私のダンスの道を拓いてくれたんですよ。ひげガールに入る前にダンサーとしても活動していたので。

よく一緒に、渋谷のクラブでオーガナイザーとしてイベントを主催したりしていました。私にとっては、日本舞踊以外の文化はベルちゃんから入ってくるという感じでしたね。今でもよく遊んでいます。

素敵な関係ですね。最近は伝統芸能とポップカルチャーの融合も多く見られるようになってきましたが、これからコラボしてみたい方などはいらっしゃいますか?

過去の話になっちゃいますけど、昔渋谷でSOIL&"PIMP"SESSIONSのみなさんとイベントをしたことがあります。タブゾンビさんは出身が同じだし、私がトランペットをかじっていたというのもあって、付き合いが長いんです。

ベルちゃんと一緒にドラァグクイーンとしてコラボしたこともありますね。そのときの名前は「乃木坂寿腕(スワン)」。かわいいでしょ(笑)?ロシア人っていう設定なんですけど、ロシア語が話せないので一言もしゃべりません(笑)。

我ながら謎の設定ですけど、またそういうイベントもしたいですね。コロナ禍で、みんなの生活から少しずつそういう文化が離れていって、今ようやく戻ってきたのかなという気もしますし。

本当にいろんなことをされていますね……!そもそもずっと東京と鹿児島の2拠点生活ですし、フットワークが軽いですよね。

そうですね。拠点がふたつあることについては、お弟子さんたちに大変な思いをさせてしまっていると思うので申し訳ないですね。もともと師匠がそういう生活だったので私も当たり前のようにやっていたんですけど、よくよく考えたら迷惑ですよね。

でも移動のたびにリセットされて自分が浄化されていく感覚があるので、私には向いているみたいです。強制的に移動しなきゃいけなくなるので寂しいときもあるんですけど、なんか性に合っているんですよね。

SNS時代、伝統はどう守っていく?

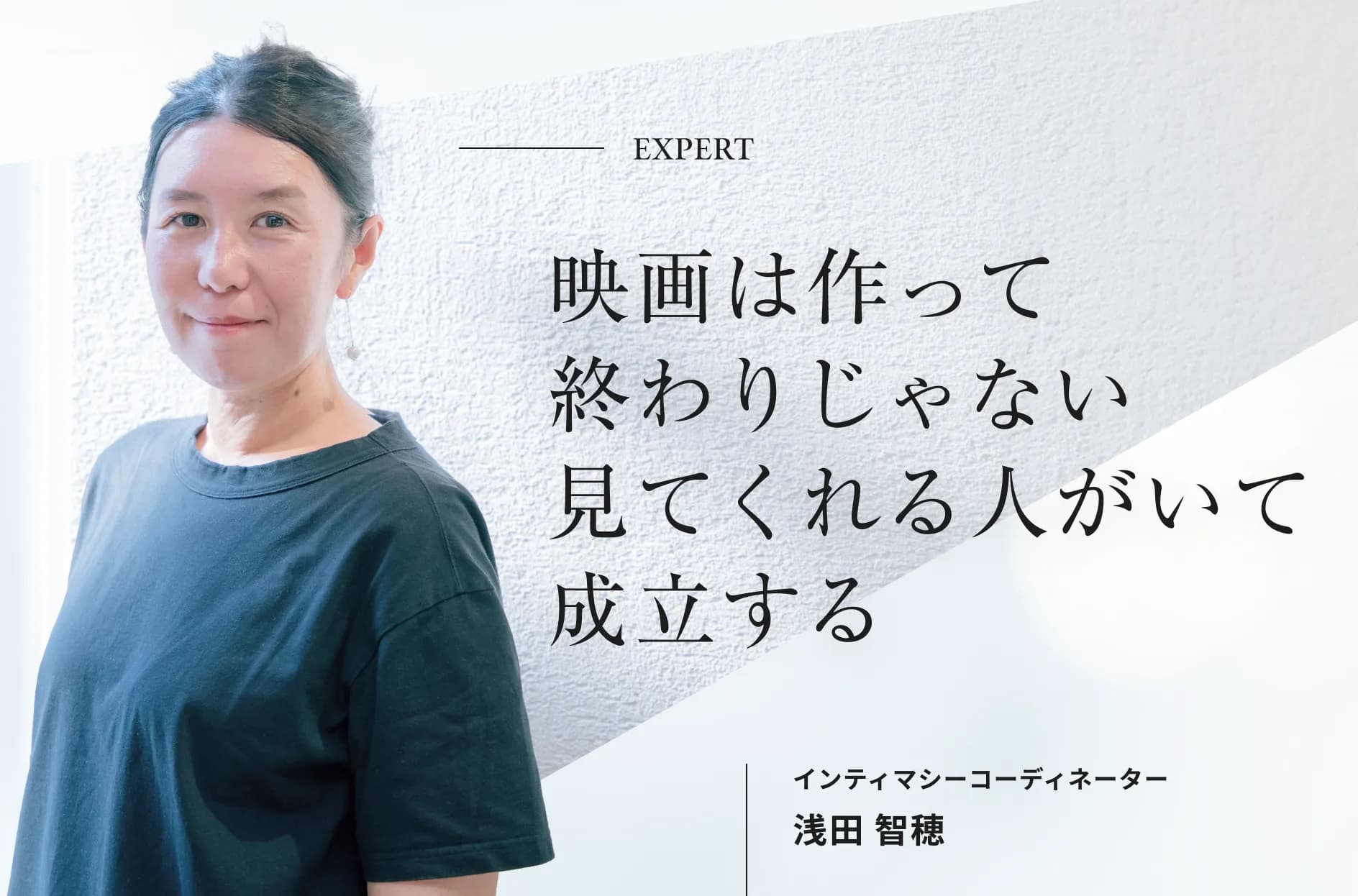

最近SNS上で日本舞踊を披露する舞踊家さんを見かけます。若者離れが進んでいるといわれる伝統芸能なので、普及させるための発信だと思いますが、一方で伝統が軽んじられているように感じるとおっしゃる方もいます。宮田さんはどう思われますか?

たしかに見かけますね。とくにコロナ禍はお稽古に行けない方のために「おうちでできるように」という意図もあったと思います。でも私は基本的には反対ですね。

若手の方を増やしていきたい、そのためにはもっと日本舞踊を身近に感じて触れてほしい、その気持ちはわかるんですけど、だからといってスマホでだれでも気軽にいつでも見られるようにしてしまっては、「じゃあ伝統はどうやって守るの?」と思ってしまうんですよね。

厳しい言い方をすると、もっとプライドを持ってほしいと感じます。手に取りやすくするだけでは、大事なものが薄まっていってしまう気がして、「伝統とは?」と考えさせられますね。

宮田さんは、若手の舞踊家さんを増やすにはどうしたらいいと思いますか?

そもそも今、若手を輩出する地盤がないんですよね。正直なことをお話しすれば、もっと国の政策として文化の拡大、普及の優先順位を高めてほしいと思っています。

たとえば北欧やロシアは、国の技術としてバレエにお金をかけています。国立のバレエの学校を作ったりして、文化を守りつづけていますよね。日本にもそういったものを作るべきなんじゃないかなと感じます。

日本の場合、国立劇場を借りるのも一苦労なんですよ。まず多額の費用を要すので、気軽に借りられません。でもそれでは大きな流派しか使用できないから、単純にみなさんが日本舞踊に触れる機会は減るし、いらっしゃる方にとっても敷居が上がりますよね。

宮田流に関しては、先日創流5周年を記念して行われたイベントで高校生以下の観劇を無料にされていましたよね。

はい、若い方が少しでも見やすくなるといいなと思って、そういうふうに設定させていただきました。今回ちょうど同じ日に別のイベントも多く開催されていて、あまりいらっしゃらなかったんですけど。

でもそれはそれでよかったと思っています。コロナが明けて文化が生活のなかに戻ってきているといいますか。私たちの日本舞踊もそのうちのひとつなので、来られるときに来ていただければうれしいですね。

やっぱり人でもものでも、出会うべくして出会っていると思うので、自分で行かないことには、なんにもならないんじゃないかな。だからあんまりこちらからは「いらっしゃい!」というようなことも言わないほうがいいのかな、と思っているんですよね。

でも今の時代、興味を引くことが多すぎて日本舞踊を知る機会がそもそも少ないと思うので難しいところですよね。……私に会いに来たくなるくらい魅力的になればいいのかしら(笑)?

充分魅力的ですよ。失礼なことを申し上げるかもしれないんですけど、宮田さんは普段のそのお人柄もユニークで素敵なので、個人的にはTikTokで日本舞踊以外のダンスをしたり、おしゃべりしたりしてほしいです。すぐフォローします。

えーうれしい!きっかけがあったらお願いしたいですね。

個人的には、宮田さんのことを知って「この方おもしろいな〜」と好きになって、日本舞踊に興味を持つという方が現れると思います。

じゃあ一緒にやりましょうよ。ミカちゃん(今回の取材で撮影を担当してくれているカメラマン)も一緒に3人で。必要とあれば、いつでも下半身も出せます!

速攻バンされますよ(笑)!