東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

ウィキペディアン海獺さんが『もったいないばあさん』真珠まりこさんの記事を充実させるイベント

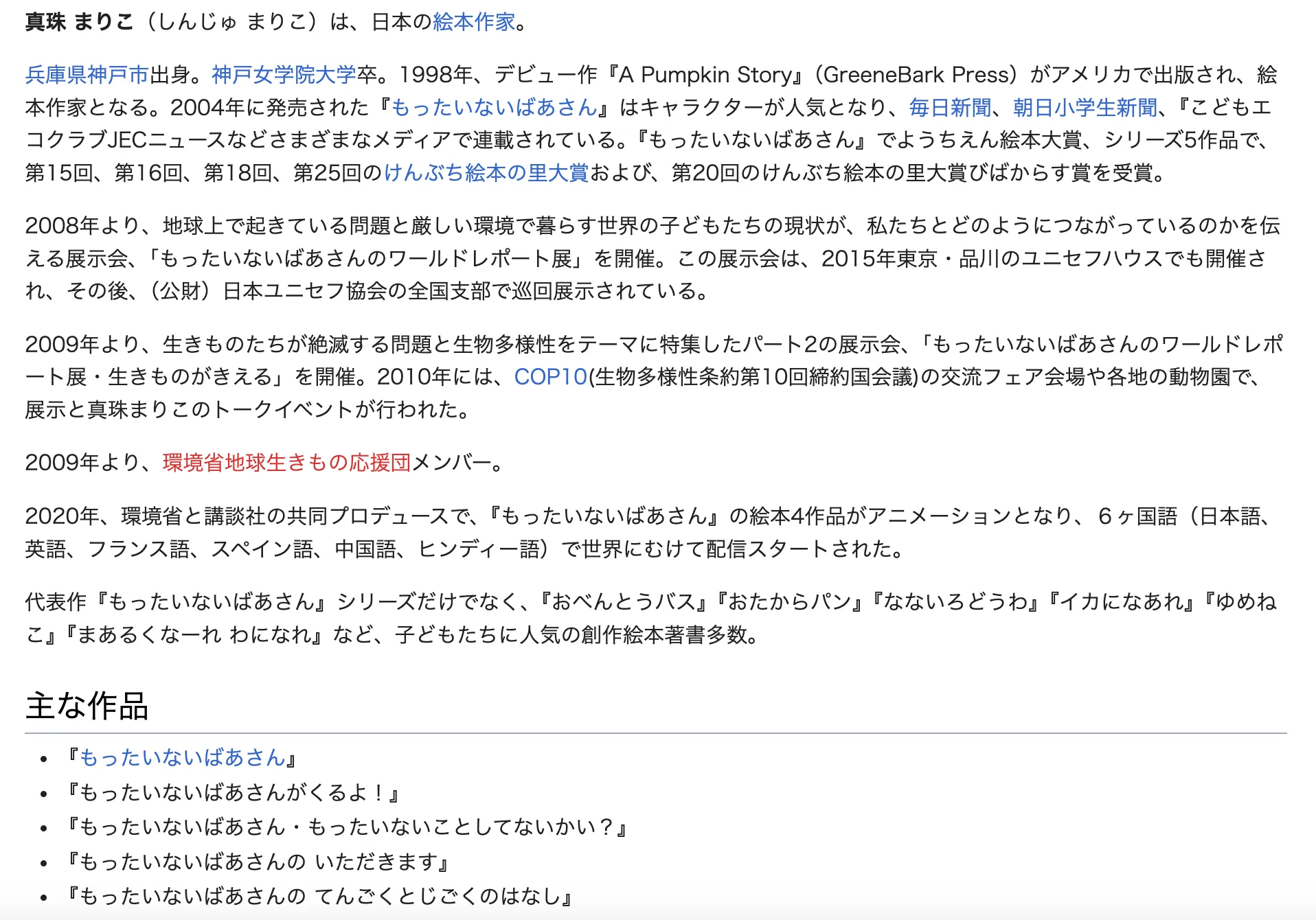

『マツコの知らない世界』(TBS系列)、『ねほりんぱほりん』(NHK)、『宮藤さんに言ってもしょうがないんですけど』(TBSラジオ)などメディア出演も多いウィキペディアンの海獺さんが講師となり、『もったいないばあさん』(2004年、講談社)シリーズなどで知られる絵本作家、真珠まりこさんをお招きして2024年5月27日に開催されたイベント「絵本関連のウィキペディアを充実させよう <真珠まりこ先生編>」。

かつてはだれでも改変できるということもあって、情報の信頼性が低いとみなされ、たとえば学校に提出するレポートや論文の出典元として認められないケースも多かったWikipediaですが、昨今は改良が重ねられ、「Wikipediaによると、このように記されている」と参照するメディアも増えてきました。

とくにZ世代を中心とした若者の多くは、知らない言葉をweb上で検索した際にWikipediaに記事があるかどうかを重視する傾向もあり、ブランディングも兼ねてWikipediaにおける自身、自社の記事を充実させようとする個人、企業もあるほどです。

(だれでも記事を作成、編集できるとはいえ、Wikipediaは自身、もしくは自社の関連記事を執筆することを推奨していないため、特筆性が認められない場合などは削除される可能性もあります)

そのうえで、さらなる成長を目指して多くの課題と向き合いつづけているのですが、今回はその中から「絵本関連の記事が少ない」ということに目を向けた海獺さんが、『もったいないばあさん』20周年特別企画として真珠まりこさんをゲストに、こどもの本専門店&カフェ Book House Cafe(ブックハウスカフェ)にてWikipedia講座を開催。

筆者も参加してきたので、当日の雰囲気も一緒に感じ取っていただけたらうれしいです!

- 出版業界のシェア率に対してWikipediaには児童書関連の記事が少ない

- インターネット上の男女平等の実現を図る“WikiGap”

- Wikipediaには本人が公表していないことは原則載せない

- 本人の公式サイトは出典にふさわしくない

- Wikipediaはみんなで作る百科事典

- ネットインフラのない環境にもWikipediaは届けられる

出版業界のシェア率に対してWikipediaには児童書関連の記事が少ない

電子書籍やオーディオブックサービスの普及が進み、出版業界は低迷しているといわれて久しいですが、実は絵本、児童書についてはそのかぎりではありません。

この10年間で、児童書のシェアは4.7%から7.3%に拡大。少子高齢化も深刻化している時代ではありますが、やはりプロダクトとして「持っていたい本」としてのニーズが高いのでしょう。

Wikipedia内の「ミリオンセラーの絵本一覧」を開くと、日本での発行部数が100万部を突破した絵本を表で見ることができます。

最新(イベント開催時)の2024年5月27日版では、一番多く発行されたのは750万部にも達した『いない いない ばあ』(1967年、童心社)として掲載されています。ですが気になるのはその文字の色。どうやら青文字で書かれた作品と赤文字で書かれた作品があるようです。

実はこの赤文字で書かれた作品は、Wikipedia上に記事のないもの。上記はスクリーンショットなのでスクロールできませんが、表を最後まで見るとその数が意外と多いことに気づきます。

海獺さんは「ウィキペディアンは男性のほうが多いから、女性のほうが興味を示す絵本、児童書の記事が少ないのではないか」と仮説を立てました。

インターネット上の男女平等の実現を図る“WikiGap”

現在Wikipedia上には、女性の人物について書かれた記事数が男性の人物について書かれた記事数の1/4にしか満たないという課題があり、スウェーデン外務省により各国のスウェーデン大使館とウィキメディア財団が世界中で有志を集め、女性による女性についての記事を増やそうというWikiGap(ウィキギャップ)と呼ばれる取り組みが行われています。

その理由のひとつは、コンテンツの90%が男性のウィキペディアンによって作成されているから。海獺さんは、児童書の記事が少ないのも同じ理由なのではないかと指摘します。

ここで改めて「Wikipedia(ウィキペディア)」についてご説明すると、これはウィキメディア財団が実施しているプロジェクトのひとつ。web上で編集することのできる「Wiki」というシステムを使用した「百科事典(Encyclopedia)」ということで、そのふたつを組み合わせて名づけられました。

ウィキメディア財団はほかにもさまざまなプロジェクトを立ち上げているのですが、やはりもっとも有名なのはWikipedia。百科事典としての網羅性をもち、なにかを知りたいと思ったときにとっかかりとなる情報源として頼りにする人が多いからでしょう。

webサイトやアプリの分析をするSimilarWebによる情報を掲載した、Wikipedia上の「人気のウェブサイト一覧」を開くと、Google、YouTube、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、Baiduに続いて7番目にアクセスが多いことがわかります(2024年5月30日時点)。

その特徴は以下のとおり。

- だれでも無料で記事の作成、編集ができる

- だれでも無料で閲覧できる

- 自由に再利用ができる

- 広告がない

- 有志による寄付によって運営している

「自由に再利用ができる」という点については、たとえばどの記事のいつの版に記載されていた情報である、というようなライセンス表示を伴えば、その情報をコピーして、製本して、販売して、利益を得ても問題にならないということ。

(ただし、そもそもだれでも無料で閲覧できるwebサイトなので、購入ニーズがあるかどうかは定かではありません)

Wikipediaは著作物の適正な再利用の促進を目的として、著作者が自身の著作物の再利用の許可を手軽に行えるようにするためのさまざまな取り組みを行う国際的プロジェクト「クリエイティブ・コモンズ」の表示 - 継承ライセンスのもと再利用を認めているので、気になる方はクリエイティブ・コモンズの詳細ページをご参照ください。

なお「有志による寄付によって運営している」ことはご存じの方も多いのではないかと思いますが、昨年寄付された金額は238億円だそう。一見多いと感じてしまいそうな金額ですが、海獺さんいわく、コンビニ1軒あたりの売り上げがだいたい年間2億円なので、110軒分の予算で世界中で運営していることになります。

基本的にはその日放送された大河ドラマの登場人物であったり、テレビに出演したり、なんらかの関連したニュースが報道されたり、話題になった方がリアルタイムで上位にのぼることがわかります。

この日の1位は、新小結の大の里泰輝さん。大相撲夏場所千秋楽にて初の幕内優勝を果たしたことで、検索した方が増えたのではないかと推測できます。そのPV数は、2位の5.6万PVの「藤原定子」に圧倒的な差をつけ、24.3万PV。

海獺さんは、「Wikipediaの記事を見た方は、大の里泰輝さんが石川県出身だということも一目で見つけることができます。今年のはじめの地震を想起して、より一層感動した方も多いのではないでしょうか」とおっしゃっていました。

このようにWikipediaは知識を深めるための“とっかかり”となるのです。

Wikipediaには本人が公表していないことは原則載せない

知らない人にとっては表紙イメージが表示されていたほうが伝わりやすいと思いますが、たとえば『ぐりとぐら』シリーズ(1967年〜、福音館書店)の英語版には画像が掲載されているのに対して、日本語版には掲載されていません。

アメリカでは著作権法などによって「フェアユース」というものが認められていて、一定の条件を満たしていれば、著作権者の許可がなくても著作物を再利用できるのですが、日本では著作権侵害にあたってしまうので、あえて掲載していないのです。

さらにこの日本語版のページを見ていくと、たとえば2文目の「双子の野ねずみ」という「双子」の部分に「1」というリンクが貼られているのがわかります。クリックすると、『ぼくらのなまえはぐりとぐら-絵本「ぐりとぐら」のすべて。』という書籍の16ページと197-198ページに記述があるということが確認できます。

Wikipediaは基本的に、記述には出典を伴います。だれでも執筆、編集できるからこそ、どこのなにを見て書いたのかという出典が記載できないかぎり、信頼度が低くなってしまうからです。

もうひとつ気をつけたいのは、存命人物の記事を書く際は、プライバシーに細心の注意を払う必要があるということ。Wikipediaはゴシップ・スキャンダル辞典ではないのです。

くわえて、本人が積極的に公表していないことは原則書かないというルールもあります。

ここで海獺さんが例に挙げたのは、数年前に起きてしまった痛ましい交通事故。複数の命が奪われる結果になってしまいましたが、そのとき相手となる車を運転していたのは高齢者で、本人も怪我をして病院に救急搬送されたということもあり、警視庁は一時逮捕を見送りました。

「上級市民」と表されることもある人だったため、さまざまな憶測が飛び交い非難が相次ぐと、Wikipedia上に存在していたその人の記事も、何度も改変されて荒れたといいます。

けれどWikipediaはあくまでもあらゆる面において中立な立場。裁判結果が出るまで真偽が不明な内容はウィキペディアンたちによって何度も削除されました。それによってWikipediaそのものも「事実を隠蔽しようとしている」と炎上したこともあったそうです。

しかし繰り返しになりますが、Wikipediaは出典のある「事実」が掲載されるべき場所。不明確な情報は載せるわけにはいかないのです。

本人の公式サイトは出典にふさわしくない

ここで海獺さんがおっしゃっていたのは「真実かどうかというのと、信じるに値するかどうかは別の話」ということ。出典を掲載することで、その情報が読者にとって信じるに値するかどうか判断する材料になります。

さらに大事なのは「ご本人が書いてほしいかほしくないか」という観点。Wikipediaはゴシップメディアではないので、本人が公表している事実を掲載するというのが基本のルールです。このとき注意したいのは、本人が公表しているものの事実かどうか確実ではない事柄はもちろん掲載しません。

たとえば海獺さんが「僕は世界一うまいベーシストです」と発言していても、本人以外からその情報の裏付けを取ることができなければ事実とは認められないので、Wikipediaには掲載するべきではないということ。実際に発語しただけの内容にくわえ、もちろん本人の公式サイトやSNSでしか投稿されていない内容も除外します。

でも朝日新聞や読売新聞といった信頼性の高いメディアが「海獺さんは世界一うまいベーシストです」と報道した実績があるのであれば、これを出典元として掲載することができるのです。

また真珠まりこさんは、そのお名前が本名なのかペンネームなのか明かしていません。けれどご家族や親戚、ご友人、知人など、もちろんご存じの方もいらっしゃるでしょう。しかしWikipediaがだれでも記事を編集できるメディアとはいえ、その情報を掲載してはいけません。それはご本人が公表していない事実だからです。

このふたつの観点をふまえ、ウィキペディアンたちは「本人が公表している信頼性の高い事実」を日々発信しつづけています。そしてウィキペディアンはなにも特別な訓練を受けた特殊部隊というわけではありません。だれもがなれるものであり、興味を持ったらすぐにでも参加することができます。

Wikipediaはみんなで作る百科事典

評価

客観的な視点をもたせるために、だれがどういった場所で真珠まりこさん、あるいは彼女の作品を評価しているかという情報を追記。

作品

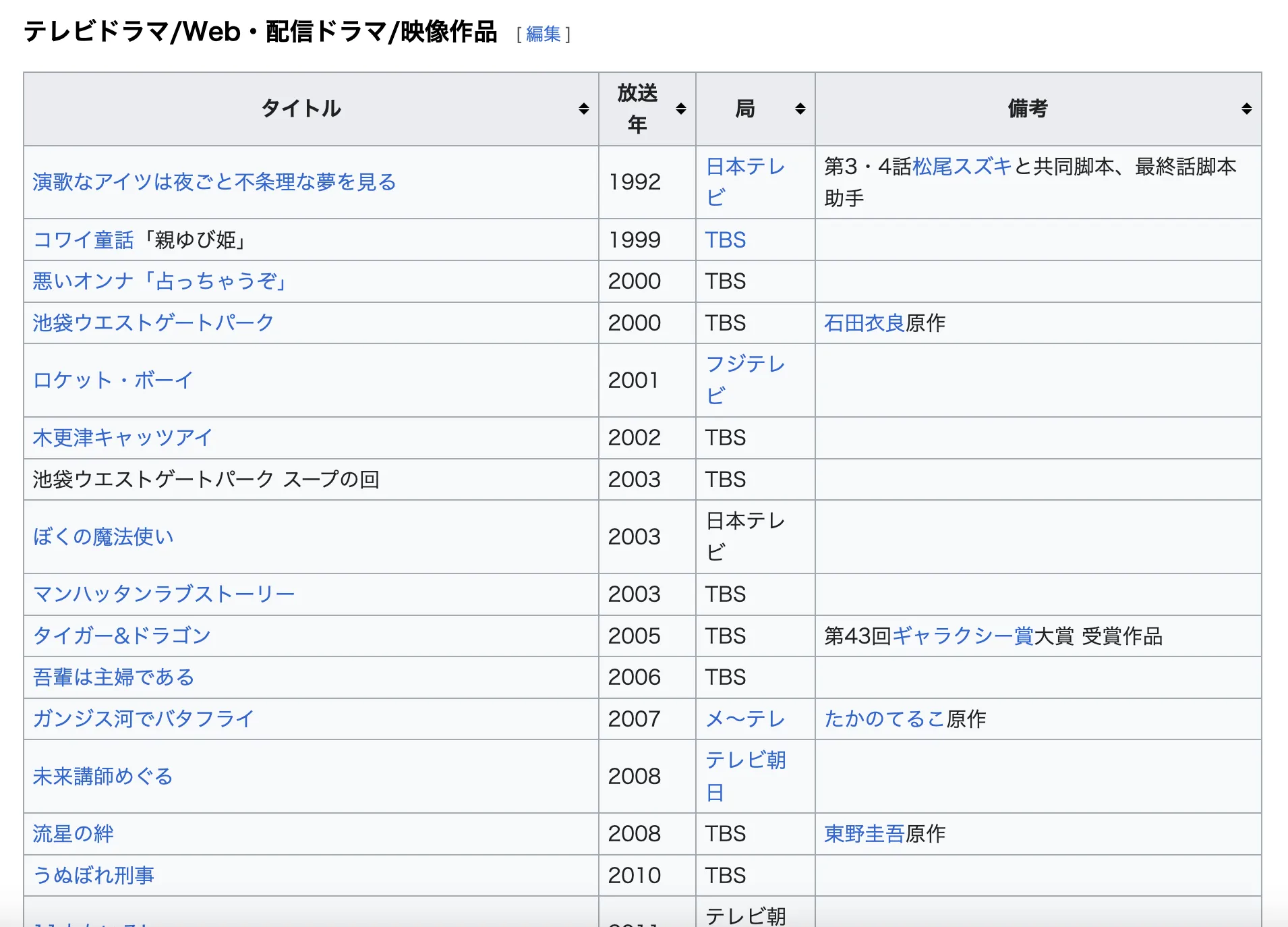

真珠まりこさんの作品を、絵と文両方手がけたものはもちろん、翻訳されたものや絵のみをご担当されたもの、すべて表にして掲載。タイトルや出版年、出版社、ISBN、備考の有無、出典番号、それぞれ昇順、降順に入れ替えて閲覧することができます。

出版社別に入れ替えられるようにした理由は、以前海獺さんが脚本家の宮藤官九郎さんに「Wikipedia上に自分の記事があるのはうれしいけど、テレビ局別に作品を見たい」と言われたからだそうです。

テレビ局別にソートできるようになったことで、どの局で脚本を手がけることが多いのか、といったことはもちろん、たとえば日本テレビは2016年に『ゆとりですがなにか』が放送されるまで13年空いていたことがわかるなど、宮藤さんご本人がお仕事を受ける際に参考にするとおっしゃっていた情報を一元化して確認することができるようになりました。

さらにISBNを掲載することで、「書籍情報源」のページに遷移し、国立国会図書館にアクセスしたり、Amazonや紀伊國屋書店などで購入することが簡単にできるようになりました。販路をひとつ増やせるというのも、昨今さまざまな企業がWikipediaに注目している理由のひとつかもしれません。

そのほかにもさまざまな変更を行い、出典も増やしたことで、前の版と比較して2.7万Byte以上もデータ量が増加。Wikipediaにおいてはやはり、情報量が多ければ多いほどよいと認識される傾向にあるそうです(もちろん文字数が多いだけで信頼性や特筆性に欠けるようであればそのかぎりではありません)。

この記事を執筆している2024年5月末時点では、Googleで「真珠まりこ」と検索すると3番目にWikipediaが表示されます。ということは、彼女について知りたいと思った方がWikipediaに流入する可能性はおおいにあると考えられるということ。

だからこそ、真珠まりこさんの絵本業界への貢献、ひいては絵本の文化をよいかたちで残すために、しっかり網羅した情報をきちんと見やすく整理したうえで掲載する必要があるのです。

ネットインフラのない環境にもWikipediaは届けられる

日本は現在インターネットと共存する社会を築いていますが、世界に目を向けるとネットインフラがなく情報の取得が難しい地域もたくさんあります。だれでも自由に使える百科事典があれば、もっと平等に知識や教育の機会は広がるでしょう。

Wikipediaはオンライン上のメディアですが、先ほどお伝えしたとおり、自由に複製して利用することができます。たとえばUSBなどに入れてタブレットにコピーし、それを配布すれば、もちろんその時点での最新版の情報にはなりますが、オフラインでアクセスすることができるのです。

どんな環境下でも同等の情報を共有できる、それはSDGsの4番目、「質の高い教育をみんなに」にあたるのではないでしょうか。その際、やはり多くの言語で書かれた記事があれば、より一層多くの方たちに情報が届きやすくなります。そのため、記事を新規作成するだけでなく、編集や翻訳する作業もとても重要なのです。

昨今、著名人のフェイク動画を使った詐欺広告が増えていますが、生成AIなどによって偽の画像、動画を作られる危険にさらされているのは著名な方ばかりではありません。

たとえば、お子さんがかわいいあまりにSNSにその一挙手一投足を投稿されている親御さんもいるかもしれませんが、残念ながらその子の顔を利用して悪意ある画像や動画を作り、公開する人が現れないとはいいきれないのです。

今回のイベントの最後に海獺さんが見せてくださったのは、通信事業社のドイツテレコム社が、そういったリスクに警鐘を鳴らすために生成AIによるディープフェイクを使って作った動画「Nachricht von Ella | Without Consent(エラからのメッセージ | 同意なし)」。

思わずぞっとする展開に、今後のSNSとの付き合い方を考えさせられるので、ぜひご覧になってみてください。