東京生まれ、渋谷ラバー。2011年小説『空のつくりかた』刊行。その後アパレル企業のコピーライティングをしたり、webメディアを立ち上げたり。最近の悩みは、趣味が多すぎてなにも極められないこと。でもそんな自分が好きです。

“チロリスト”増加中!チロルチョコ社長 松尾裕二氏に聞くIP作り

昨年、1903年の創業から120周年を迎えた松尾製菓(チロルチョコ)株式会社。老舗でありながら柔軟性も持ちつづけ、大手企業のようにトップダウンで物事を決めるわけでもなく、スタートアップのように不安定でもなく、独自のチームワークで確固たるブランディングを築きつづける同社の代表である松尾裕二氏にインタビュー。

チロルチョコが現在のあの形に落ち着くまでの歴史と変遷、バズるフレーバーを生み出す企画背景、社員のファンまで生み出してしまった“チロリスト”(チロルチョコファンの総称)なら必見のファンベースマーケティング法など、お菓子業界を飛び出してさまざまなIPを作りつづけるチロルチョコならではの戦略をうかがいました。

- 3つ山チョコから始まったチロルチョコの歴史

- サウナに夏野菜……新フレーバーの企画はみんなで楽しんで取り組む

- 「チロリスト」の推し活に欠かせないパッケージ

- 社員の「好き」を大事にする

- お菓子業界は横のつながりが強い

- バズ商品「きなこもち」を“販売終了”した経緯

- ファンの方が社員のうちわを作って持ってくる「チロルフェス」

- 社外も社内もロイヤリティを上げていく

松尾裕二

チロルチョコ株式会社(松尾製菓株式会社)4代目社長。コンサルティング企業でのキャリアを経てチロルチョコ株式会社に入社、販売・開発・製造業務に従事し、2017年に取締役社長に就任。バズ商品「きなこもち」のプロモーションにTikTokで累計1億回再生された2.5次元アーティストの長瀬有花さんを起用したり、リアルファンイベント「チロルフェス」を開催したり、時代の動きを読んだマーケティングを幅広く行っている。

3つ山チョコから始まったチロルチョコの歴史

もはやあの形、デザインを見たらだれでもすぐさまチロルチョコだと認識できるようなIPを築かれていると思いますが、そこにいたるまでの背景をお聞かせいただけますか?

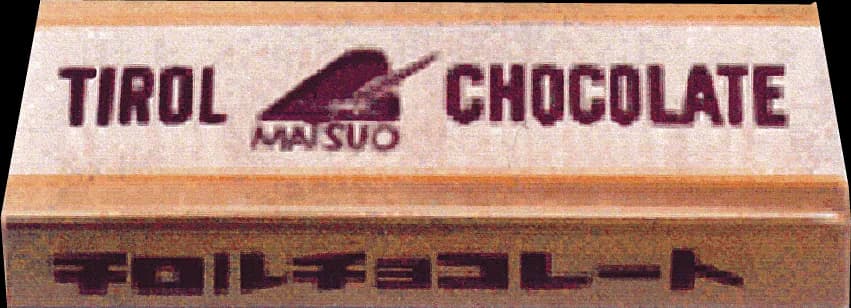

1962年に生まれた初代のチロルチョコは、今の形ではなくて3つ山の形で10円だったんですけど、時代とともにどうしても原材料が高騰してしまい、20円、30円と値上げを余儀なくされたところ、やっぱり売り上げが落ちてしまったんですね。

チロルチョコというのは僕の祖父、2代目社長(松尾喜宣氏)が作ったブランドで、当時「戦後の貧しい時代に子どもたちも買える10円でチョコレートを作る」という思いから誕生したものだったので、そこに原点回帰するために3つ山を1つずつに切ったサイズにして10円にしたところから今の形になりました。

1962年発売ということは今年で62年経っていることになりますが、3つ山を1粒チョコに変えた以外に、時代にともなって変化した部分はありますか?

同じく形態の話になるんですが、先代社長(松尾利彦氏。現チロルチョコ株式会社、松尾製菓株式会社の顧問)の時代にコンビニで販売するもののサイズを変えました。包装紙にバーコードをつける必要があったということもあり、通常のものよりも一回り大きくして、食べ応えをアップさせたんです。

僕が社長になってからは、マーケティングを強化したり、輸出に力を入れたり、といった時代に合わせた変更は行っていますが、むしろ変化させない部分を大切にしてきたかなと思っていますね。

では認知度を上げるために工夫されたことはありますか?

福岡県の田川市というところで生まれた会社なんですが、2代目の時代はやはり駄菓子屋が主な卸先で、九州や行けて大阪くらいまでが販路だったんですけど、3代目の僕の父の時代にコンビニができたのが契機になりました。

父は当時、修行として東京の菓子企業の営業をしていたので実際にその店舗を見て「これからはこういった業態が一気に全国に広がっていくだろう」と感じたそうです。

そこで実際に販路としてコンビニを加えられたこと、あとはそのころ知名度を上げるためにキャッチーなテレビCMをガンガン流していたので、それも大きな影響を生んだと思います。

もうひとつきっかけになったのは、やっぱり2003年に発売した「きなこもち」の人気ですね。当時「バズる」という言葉はまだなかったかもしれませんが、とても流行って全国のコンビニの棚が一面きなこもちで埋まるという現象もあったくらいで、あれはかなり認知度を上げるのに貢献したと思います。

たしかにきなこもちの印象は強いですね。ちなみに売り上げの割合でいうと、やはりコンビニが一番大きいのでしょうか?

年によってもまちまちなんですが、だいたい3,4割がコンビニで、残りの3,4割がスーパーマーケットやドラッグストア、あとはアミューズメント施設や100円ショップ、それから海外への輸出という感じです。

パッケージがかわいいので海外でも流行りそうです。

海外ルートはまだボリュームが小さいんですが、今後多くの方に認知していただくことができたらチャンスはあるかなと思っています。これからですね。

どんどん新しいフレーバーを発売されていますが、どのように決められているのでしょうか?

いろんな角度から決めてはいるんですが、大きな流れをお話しさせていただきますね。まずデザインと味とSNSや広報といった3つの分野を一緒にしたチームを「開発部」と呼んでいて、そこで春夏と秋冬の年2回パンフレットを作っています。

今期は、3週間くらい前に今年の春夏のアイデアをそれぞれプレゼンしてもらったところです(当インタビューは4月10日に行われました)。

そこで挙がったものの中から「まずはこの味とこの味とこの味を試作してみよう」と僕がピックアップをします。やっぱり企画がよくても、味のクオリティが高くておいしくないと発売はできないので試作は大事です。

その判断基準としては、やっぱり再現度に大きなフォーカスを当てていますね。昔ながらの「ミルク」や「コーヒーヌガー」などはオリジナルの味ですが、それこそ「きなこもち」や最近だと「マカロン」といった味は、もともと存在している食べ物をチョコで再現することで、お客さまに「これはたしかにマカロンだね」と驚いてもらえたり、楽しんでもらえたりするかどうかを大きな基準にしています。

チョコレートでマカロンの軽い口触りを表現するのは難しいのでは?と思ったんですが、ドライマシュマロが入っているので、かなり近いものを感じました。社内にもマカロン味のファンがいてリピートしています。

やっぱりチロルチョコは大きく分けて3層、トップとボトムにチョコレート、そして中になにを入れるかによって味に変化をつけられるというのが大きな特徴だと思っています。厳密にいうと、さらに中に入れるものを2層、3層に分けることも多いので、もっと複雑ですが。

きなこもちのように、もちのようなグミのような食感のものだったり、ビスケットやアーモンドだったり、最近だと生チョコタイプや生もちタイプだったり、いろんな選択肢があるので、味だけでなく食感もふくめて再現できるというのがチロルチョコの魅力であり、強みであると感じています。

今年の春夏発売のものだと、どういった味がありますか?

「サウナチロル」という変わった味があります(笑)。ヒノキのフレーバーを使用した塩味のある「サウナチョコ」と、ソーダ風味のさっぱりとした「水風呂チョコ」、サウナ後に飲むドリンクをイメージした「ととのいチョコ」をワンセットにして「サウナを体験できるぞ」というものです。

まぁ抽象的な部分が多いので、これを「再現」といえるかどうかは難しいところなんですが、チロルチョコの売り上げは圧倒的に秋冬のほうが大きいんです。他社さんも基本的には同じだと思いますが、やはりチョコレートは春夏に需要が減ってしまうものなので……。

そこで春夏は売ることを重視するよりも楽しいものを作る機会と捉え、「これどうなの?」と思うものもおもしろければやってみよう、という精神で作ることが多いんです。たまに秋冬にもチャレンジングな企画をやってしまうんですが(笑)。

たとえば2022年から夏の風物詩として「チロルのすいか割りBOX」というのを作ってきたんですが、すいか割りにように箱を上からパカッと開けることができるようにしたり、今年は100名様限定で中に当たりのハガキが入っていたら、応募するだけで本物のすいかが1玉もらえるキャンペーンを実施したり……。

制作されているみなさんが楽しんで企画しているんだろうな、ということが伝わってきます。

当社のミッションが「『あなた』を笑顔にする」というものなんです。もともと先代の社長が掲げていた「楽しいお菓子で世の中明るく」という言葉が僕自身すごく好きだったということもあって、新たにミッションを作る際に、先代からの思いもなにか残したいということで決めました。

先代が開発のアイデアマンだったんですよね。自分から楽しんで商品開発をしていて、そのマインドは現在の開発チームや当時から一緒に働いてくれている社員もすごく理解しているので、僕の代になってもその思いは変えずにいようとずっと続けています。

日本のお菓子っておいしいのが当たり前で、大前提なので、そのうえでどれだけ楽しいか、笑顔が届けられるかを大切にしていきたいんですよね。

毎年本当に多くのフレーバーが発売される理由がわかった気がします。正直「発売してみたけど、これはさすがにないだろう」と思った味なんてありませんか?

普通にあります(笑)。トマト味とえだまめ味、とうもろこし味をセットにした「夏野菜チョコレート」というのを発売したことがあるんですが、正直僕としては不安がありましたね(笑)。

まぁ好き嫌いが多いほうなので、そのせいもあるとは思いますが。生姜味の試作をしたときも社内では盛り上がったんですが、「僕はもう食べない!」って言って食べなかったこともありました(笑)。

一口サイズなので、おもしろい味を見かけるとつい試したくなる人が多いんだろうなと思います。

でも昔よりはそういったチャレンジングな味はだいぶ減りましたね。それがいいのか悪いのかは考え方次第だと思いますけど、いいほうを挙げると、昔より安定的にいろんな味を再現できるようになったということだと思います。

「チロリスト」の推し活に欠かせないパッケージ

ひとつのフレーバーに複数のパッケージを作られることも多いですが、それもこだわりのひとつでしょうか?

たとえばクリスマス限定のパッケージなどはあまりちょこちょこ変える必要もないと思うので変えないですけど、せっかくチロルは袋だけでなく、その中の個包装でまた表現を広がられるという特性があるので、固定ファンのいるキャラクターものなどは多くの種類を発表することも多いですね。

なので1袋買っても全種類そろえられないこともあるんですが、それも「たくさん買ってほしいから」ではなく、「これだけ多くのかわいいデザインをそろえましたよ」という思いです。

でも全種類コンプリートしたいって思ってくださるお客さまもたくさんいらっしゃるんですよね。そういう、うちの商品を好きになってファンでいてくれる方たちのことを総称して「チロリスト」って呼んでいるんですけど、チロルの包装紙をコレクションすることは、ほとんどのチロリストの方々の共通点でもあります。

過去にお客さまからミルク味のデザインを募集して、それを300種類作って販売したことがあるんですが、なかには全種類集めてくださる方もいました。ひとりではやはり大変なので、X、当時はTwitter上でやりとりして交換されたようです。そうやってファン同士がつながっていくのもうれしいですね。

推し活みたいですね。

そうですね。よく言っていただくのは「こんなに小さい包装紙の中にデザインのこだわりが詰まっている」と。もともとファンの多いキャラクターとコラボすると、より一層コレクターの方にとって楽しんでいただけるんだろうと感じます。

今までで特に印象に残っているパッケージはなんですか?

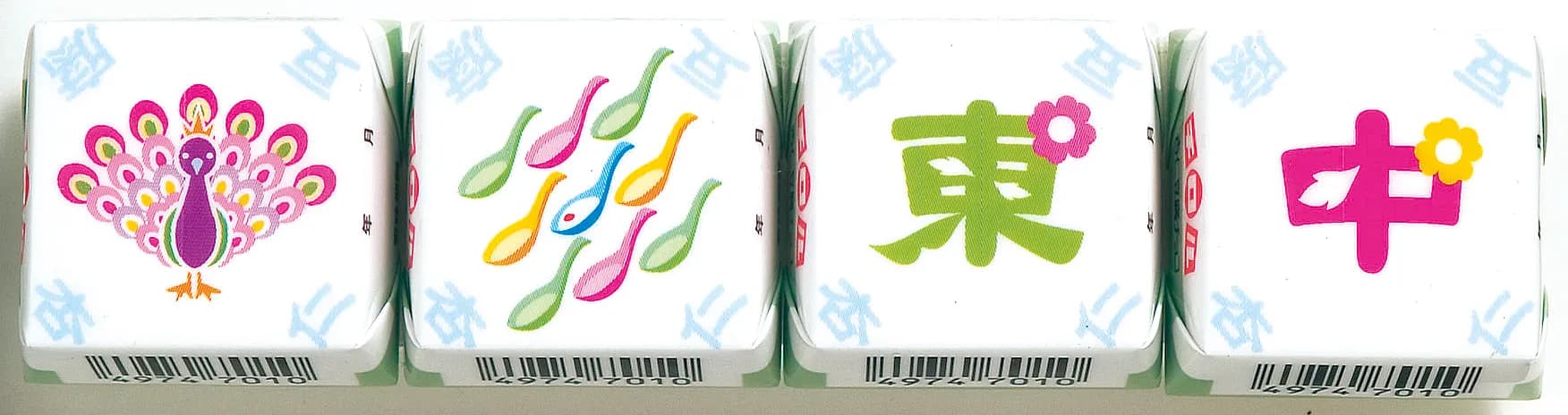

先代の時代でいうとたくさんあるんですけど、ぱっと思いつくのは「チロルチョコ・杏仁豆腐」ですかね。ありがたいやら申し訳ないやらで予想より需要が上回ってしまって、生産が追いつかず販売中止になってしまったんですが、麻雀牌をデザインしたものでした。

全種類そろえて、でもいわゆるよくある麻雀牌のようなデザインではなく、カラフルでポップな感じに仕上げ、全部集めたら麻雀ができるというのも話題になったポイントだったかなと思います。

社員の「好き」を大事にする

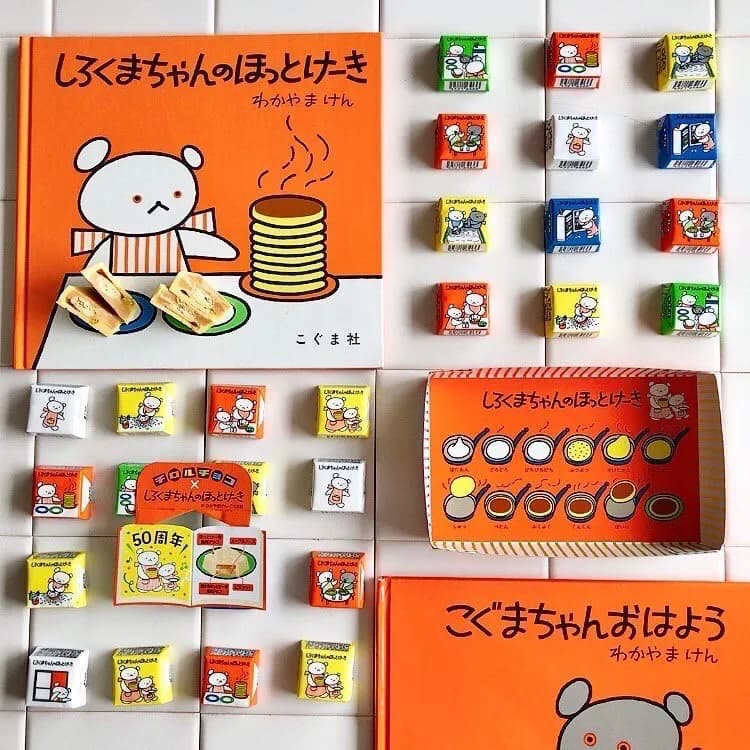

あとはロングセラー人気絵本の『しろくまちゃんのほっとけーき』(わかやま けん、こぐま社)とコラボしたときもすごく評判がよかったですね。これについては背景をお話しすると、中途で入ってくれた企画デザインのメンバーが提案してくれたものなんですけど、その方には4人お子さんがいて、やっぱり絵本に触れ合う機会が多いと。

それで「チロルチョコに入社したら絶対にこの企画をやりたいです」ってずっと言ってくれていて「そこまで言うならやってみようか」と商品化したら、すごくファンの方に喜んでいただけて、すぐに売り切れてしまった店舗もありました。

これは僕の中でもいい思い出というか、やっぱり「好きこそものの上手なれ」なんて言葉もありますけど、社員が本当に楽しんで「これがやりたい!」っていう思いで作った商品は、お客さまにも伝わるものがあるんだろうなと感じたんです。

僕自身もともと頑固っていうわけでもないんですけど、これをきっかけに、一層自分の意見を意固地に持ちつづけるのはやめようっていう意識改革につながったと思います。

チロルチョコといえばトレンドのIPとコラボすることも多いですが、柔軟にスタッフ一人ひとりの意見を取り入れているから結果に結びついているのかなと感じました。

社内に若いメンバーも増えて結構いろんな方がいるので、趣味や推しもそれぞれ違うんですよね。一人ひとりが熱意を持って「めっちゃやりたいです!」って作った商品は、やっぱり売れることが多いなと感じています。

だれかがそこまで好きになったということは、そこには大なり小なりトレンドがあるんですよね。個包装を決めるときも、そのコラボIPをまったく知らない人が選んだ場合と、もともと好きな人が「これは絶対マニアにも受けるだろう」と選ぶ場合と、絶対にデザインは変わってくるので、そこは好きな人の意見を通したいと思っています。

とはいえ僕も人間なのでバイアスがかかってしまって「いやいや、これはどうなの?」って思うこともたまにあるので、そういうときは「みんなはどう思う?」って多くの意見を集めるようにしています。結構フラットな組織だと認識しているので、いろんな意見が聞けるんですけど、その分、意見が割れてしまうということもありますね。

僕自身まだまだ若いつもりでいたんですけど、ここ1,2年でそうも言っていられなくなってきて……。ちょうど今日が誕生日(当インタビューは2024年4月10日に行われました)で38歳になったんですけど、一回り以上離れると感覚も違うと思うので「その世代の方たちが『いい』って言うならいいんじゃない?」と思っています。

それで開発してみて実際に成功した商品もいくつかあって、なんなら僕はやりたくないけど、どうしてもやりたいって言う社員がいて、最後まで悩んで「もういいや、出してみよう」って発売したら当たったというものもあるくらいで。

だから自分の考えにあまり固執しないようにして、みんなにのびのび商品開発してもらって、利益とか売り上げとか数字的なところは僕が経営者としてコントロールしていけばいいかなっていうふうに思っています。

なかなかそこまで柔軟に社員の意見を取り入れられる経営者はいないのではないでしょうか。

いやいや、発想することが得意じゃないからできるんだと思います。あがってきたアイデアを取捨選択するのは得意なので、みんながプレゼンしてくれることで判断できるだけで、0から1を生み出すことがあまりうまくないんですよね。

先代が商品開発能力に長けていたこともあって、入社当時から自分にはその能力はないなと認識していました。それでもメーカーとして一番大切な要素ではあるので、どうやって組織としてうまく開発できるようにするかっていうのはずっと考えてきたテーマだと思います。

父はずっと商品のアイデアを考えていて、それが苦にならないタイプで、むしろ楽しいからやっているという感じだったんですよね。それを見てきて「こうはなれない」と思いましたし、一方でそういった能力に特化している分、生産管理や予算管理といった利益に直結する部分が丁寧にできていないというところも見えていたので、僕が入社して社長になるまで二人三脚でやっていたころは自然と役割分担ができてよかったなと思っています。

ご自身が苦手な部分をきちんと自認してそれを発信してリカバリーできるっていうところに松尾さんのお人柄が見えるようですね。社内も意見を出しやすく、働きやすい環境なんだろうなと感じます。

そうですね、のびのびと。……いや、本音の部分はわかんないですけど(笑)。でも打ち合わせも毎日のようにありますし、社長室も基本的には常にオープンにしていて、すぐ声をかけてもらえるような環境かなとは思います。

お菓子業界は横のつながりが強い

アパレルブランドなど、業種の異なる企業とのコラボも多いですよね。

ライセンスアウトの部分については、こちらから企画をするというよりも、ありがたいことにオファーをいただくことが多く、基本的に来るもの拒まずで対応しているというスタンスですね。

僕らの会社では基本的にチロルチョコと“5円チョコ”(5円玉の形をしたチョコレート「ごえんがあるよ」)しか作っておらず、お客さまが直接目にするところといえばコンビニやスーパーといったところがほとんどです。

でも積極的にコラボの回数を増やしていくと、アパレルであればそのブランドのショップや売り場、小物であれば雑貨屋さんなど、本来チロルチョコを見る機会のない場所に並べられるので、純粋に接触回数を増やすいい機会になります。

2022年にはうまい棒(株式会社やおきん)、ブラックサンダー(有楽製菓株式会社)、ベビースターラーメン(株式会社おやつカンパニー)と一緒にBEAMS JAPANとコラボして、「駄菓子じゃぱん」というプロジェクトを実施されていましたよね。「販売しないものの、どこかホントのようなエイプリルフール商品」として発表された商品が実際に販売されるなど、SNSを中心に大きな話題を呼びましたが、どういった経緯だったのでしょう?

もともと駄菓子業界って仲がいいんですよ。もしかしたらブラックサンダーは同じチョコ菓子でバチバチにライバル関係だと思われるかもしれませんが、有楽製菓の社長も私と3つくらいしか年が離れていないということもあって仲がよくて、飲みに行って「あれ大変ですよね」と内情を話すこともあるくらい。

お互いにたぶん意識はしていると思うんですけど、各ブランドそれぞれ際立っているのでまねすることがないんです。同じことをやっても全然はまらないことが多いので「あの会社がこういうのを売り出したからうちも……」とはならず、高め合うことができる関係なんですよね。

そんななか、おやつカンパニーの役員の方が「ビームスさんとなにかおもしろいことをやりたい」と口火を切って、みんなで話し合ってああいうかたちになりました。

勝手な想像で「競合同士でタッグを組んでこんなおもしろいプロジェクトを立ち上げるなんて、歴史が動いたのでは?」と思っていたんですが、むしろ仲のいい同士だったから生まれたプロジェクトだったんですね。

ジャンルにもよるとは思いますが、菓子業界は全体的に仲がいいんじゃないかと思います。特に駄菓子は、それぞれ価格帯が似ているだけで商品自体はまったくの別物なので、より仲間みたいな感覚が強いですね。

チロルチョコの場合は購買層はどういった方が多いのでしょうか?

メインは20代〜40代、50代の女性ではあるんですが、良くも悪くも商品一つひとつのターゲティングを行うといったことはやっていません。マーケティング自体は今後もうちょっと強化していきたいとは思っているんですけど、「この商品はこういうペルソナに向けて販売します」といったことはしないですね。

先ほどの繰り返しになっちゃいますが、開発チームの中から自分が欲しいもの、自分が作ってみたいもののアイデアを出してもらって、その中からジャッジするという感じで企画を進めています。

バズ商品「きなこもち」を“販売終了”した経緯

ところでチロルチョコといえば、やはりきなこもちの印象を強く抱いている方も多いのではないかと思いますが、昨年2023年には発売から20周年を記念して『むじゃきなきもち』という曲を発表されましたよね。今までのお話を聞いていて、この企画もスタッフのみなさんで楽しみながら進行したのかなと感じました。

そうですね。あとは「きなこもち20周年」っていうのをアピールするにあたって、なにか新しいことにチャレンジしたいという思いで、TikTokに挑戦してみようと考えていたんです。

TikTok上で人気を得るにはダンスに発展しそうな要素、つまり音楽的要素があったほうがいいんじゃないかという発想で曲制作に行きつきました。

それでTikTok累計1億回再生経験を持つ(『とろける哲学』)長瀬有花さんを起用されたんですね。

長瀬さんは2次元(デジタル)の世界と3次元(フィジカル)の世界の両軸で活動されているアーティストなんですが、もともとチロリストの一員といっていいくらいチロルチョコのことを好きだと公言されていて、それなら親和性もストーリーもあるし、「もしよければ曲を作ってくれませんか?」といった感じでとんとん拍子に企画が進みました。

長瀬さんのYouTubeチャンネルで公開されたMVは8万回再生され(2024年5月時点)、インフルエンサーのらんさんに振り付けを拡散していただいたことでTikTok上には関連動画が177本も作られ、多くの方に楽しんでいただけたかなと思います。

思わず踊ってみたくなるかわいい振り付けですよね。きなこもちといえば、2021年にオリジナルキャラクターの「もちくん」が逃げ出してしまったという理由で「生産終了」とプレスリリースが打ち出されたときは驚きました。

きなこもちは、ありがたいことに発売開始からすぐにバズって、販売数が倍倍ゲームみたいになって生産が追いつかず欠品してしまうなど、人気も売り上げも伸ばしていってくれる“おばけ商品”なんですが、そもそも当初から10年間以上、秋冬限定の商品だったんです。

9月から2月くらいにかけて販売するので、9月にすさまじい売り上げの山ができます。なので社内的には7,8月くらいから備蓄をしていかなくては間に合わなくて、でも秋冬のほうが売れるとはいえ、なだらかな山であるほうが経営上はやりやすいんですよね。

なので、年間で販売したほうが生産も売り上げも安定できるんじゃないかということで、一時的に3年間くらい年間商品に切り替えたんです。でもいざやってみたら、秋冬限定商品のときのほうが年間の売り上げが大きいことがわかりました。

それで季節商品に戻そうと決めたときに、しれっと変更するのももったいないので、「春にもちくんが逃げ出して、秋にパワーアップして戻ってきたよ」というストーリーを思いついたんです。せっかくなのでファンの方々がよりその物語を楽しめるように、SNS上で毎週4コマ漫画を連載しました。

チロルチョコは推し活をするファンがいるブランドなので、SNSの発信は向いていそうですよね。

SNSを立ち上げたのは僕が入社して1,2年目のころなんですけど、時代が変わり、ますますできることはまだまだあるかなと思っているので、これからより強化していきたいところですね。

ファンの方が社員のうちわを作って持ってくる「チロルフェス」

2022年からはリアルファンイベント「チロルフェス」を開催されていますよね。

3年前にファンベースマーケティングをやっていきたいという思いからマーケティング室を立ち上げました。それまではほかの仕事と兼任している担当者しかおらず、これからSNSでの発信や広報、マーケティングを強化していきたいと考えて専任の担当者を決めたんです。

そうしたらやっぱりファンとのコミュニケーションがものすごく増えました。「チロルフェス」の目的のひとつは、コアなファンの方々を集めて対面で「いつからチロルが好きなんですか?」「どういうところに魅力を感じていただけていますか?」といったアンケートを取ってファンの心理を認識したいということ。

まだ道半ばですが、ライトなファンをコアなファンにするためにも、フェスやSNS上でのコミュニケーションは有効だという印象があります。

「IP」という観点でいうと、やっぱり目に触れる機会を増やすことが重要だと思うので、マーケティングの専属部隊を設立し、彼らを外に出すことができたというのはいいきっかけだったんじゃないでしょうか。

ファンベースマーケティングに力を入れるようになったきっかけはなんだったのでしょうか?

「よなよなエール」などを販売しているヤッホーブルーイングさんが好きで、何冊か関連本を読んできたなかで、お菓子業界におけるこういったポジションを築けたらチロルチョコは今以上にいいブランドに成長するんじゃないかなと考えていました。

うちの社員のノリだったら、結構いいところまでいけるんじゃないかという直感があり、でも直感だけに頼るのではなくて、やるからにはちゃんとやろう!と思って専任のチームを立てて始動したという感じです。

実際にファンの方と対面でお話しする機会が増えたことで、知らなかった事実や想定していなかったご意見に触れるといったことはありましたか?

それこそ他社メーカーさんやキャラクターとのコラボが多いので、僕としては「ちょっと多すぎないか」「人のふんどしで相撲をとっていると思われているんじゃないか」と懸念していたんですが、実際にヒアリングしてみたらポジティブに捉えてくれている方が多かったことですね。

たとえば地方の銘菓ともコラボしているんですが、「地方にはあまり行けないから食べたことはなかったけど、チロルを食べて初めて味を知ることができた。おいしかったからそこに行ったら本物も食べてみたい」といった意見をたくさんいただけて、新たな食の体験を生み出すことに成功しているんだと感じましたし、自分たちの活動がこんなにも評価してもらえているんだと自信にもなりました。

そういう気づきもたくさんあり、なによりも士気が高まったと思います。社員みんなにこの感覚を覚えてほしかったので、去年のチロルフェスには本社メンバーだけでなく、地方の営業や工場のスタッフ、とにかく来れる人全員呼びました。なので、航空券にホテルに日当に……すごくお金がかかったんですけど(笑)。

でも本当にチロルを好きな人しか来ないようなイベントなので、たとえば自分がデザインしたパッケージを直接ファンの方が「このパッケージが一番好きです」と言ってくれるんですよ。肉体的には疲れても精神的にはかなり満たされて仕事のモチベーションにも直結したんじゃないかと思います。僕自身も充足感でいっぱいでした。

レポートのプレスリリースを拝見したんですが、包装紙を使ってキャリーバッグやマグネットを作った方がいらっしゃるなど、本当に多くのチロリストが集まったんだなと思う一方で、このイベントがなければこういった方々と御社の“中の人”が触れ合う機会はなかったんじゃないかと感じました。

もしかしたらWin-Winのイベントなんじゃないかなと思うんです。社員がうれしいのはもちろん、ファンの方も実際にその商品を開発した社員に認識されるというのはうれしいことなんじゃないかなと。

恒例開催することで毎回来てくださる方の顔は僕もだいたい覚えてきていて、マーケティングメンバーはすでに名前もセットで覚えているくらいなので。

アイドルのコンサートみたいな感じで、社員のうちわを作って持ってきてくださった女性もいました(笑)。「そこまで来たか」とおもしろかったですね。

「なにを作るか」も重要ですが「だれが作るか」までファンの方々に浸透して、こちらも意識して作れるようになれたらいいなと思います。ファンの方がパッケージを見て「これは◯◯さんのデザインだな」とわかるくらいまでに達したら、めちゃくちゃすごいことになると思うんですよね。

社外も社内もロイヤリティを上げていく

最後に今後の展望についてお聞かせいただけますか?

僕が社長になってからずっと力を入れていることが3つあって、1つめが先ほど申し上げたファンベースマーケティング。国内のお客さま向けにもっと密にコミュニケーションをとっていこう、ブランドの価値を上げていこう、というのを目的に行っています。

そのなかで最近は初めてキャラクターマーケティングにも取り組みはじめました。チロルチョコの宇宙支社からやってきた公式の広報キャラクター、「特命部隊プチロルズ」です。

もともと「プチロル」という通常のチロルチョコの24分の1サイズの商品を販売していて、昨年からそのパッケージにオリジナルキャラクターを載せているんですが、今までキャラクターなんて作ったことがないので、みんなで関連書籍などを集めて考えながら造形や性格、話し方などを決めていったんですよ。

勉強のために「ひとり◯百円まで!」と決めてみんなでガシャポンを回しにも行きました(笑)。その結果、チロルチョコのような形をした宇宙支社の社員というキャラクターができあがったんです。

ふせんなどグッズ展開はすでに始めているんですが、今後もしかしたら着ぐるみを作ってフェスに参加するなど、もっと直接的にファンの方と触れ合える機会も作っていけるかもしれません。

そして2つめはインナーマーケティングというか、社内のブランディング。5年前から従業員満足度調査を行っていて、そこで見えてきた課題に対して、毎年10個くらいプロジェクトを作ってしらみつぶしに改善していっています。

狙いは、社内の人間が働きやすくなって、会社へのロイヤリティがもっと高くなれば、さらによい商品を生み出していけるというところ。

3つめは、海外、特にアジアでの認知度向上。先代の3代目社長の時代に、国内ではほとんど知らない人がいないブランドに成長できたと思うんです。ようやくコロナも明けてきて観光客も増えてきたので、これからは世界に向けたマーケティングも行っていきたいと考えています。

これについてはまだまだ先が長いので、自分が引退するまでにやっていきたいテーマとして捉え、とにかく今はこの3つを軸にがんばっているところですね。といっても、5年、10年経ったらまた時代に合わせてその軸自体も変わっている可能性もありますが(笑)。

柔軟にその時代に合わせて事業に取り組むというのが、御社らしいです。本日はありがとうございました!